Trente ans après son apparition sur la scène des Transmusicales de Rennes en 1992, sur laquelle il a chanté gwerz et kan-ha-diskan a capella devant une foule sidérée, Denez Prigent a sorti en octobre 2022 son douzième album, Ur Mor a Zaeloù, « une mer de larmes ». Un album consacré à un genre qui lui est cher, la gwerz, et pour lequel il a mis de côté les sonorités électro au profit d’instruments acoustiques et traditionnels. Le 13 octobre 2023 il a également publié aux éditions Ouest-France l’ensemble des gwerz qu’il a écrites au cours de sa carrière, en breton et traduites en français. Un formidable ouvrage dont nous vous parlerons très prochainement dans nos colonnes. Denez a présenté cet été au Festival Interceltique de Lorient son nouveau spectacle, Beaj ur vouezh, mouezh ur veaj (« le voyage d’une voix, la voix d’un voyage »), un concert exceptionnel dans lequel il a proposé une rétrospective de son parcours musical, un parcours dans lequel nous avons pu redécouvrir l’universalité et l’intemporalité de son chant. C’est à cette occasion que Cheminez ! a pu s’entretenir avec ce chanteur à la voix d’or pendant plus d’une heure.

Propos recueillis par Lamia DIAB EL HARAKE et Gaëtan DESROIS.

_________________________________________________________________

Bonjour Denez !

Denez : Bonjour à vous deux !

Chanteur, écrivain pour la jeunesse, poète, professeur de breton il y a vingt-cinq ans. Votre carrière artistique est placée sous le signe de la transmission. Qu’est-ce que vous avez le plus à cœur à transmettre ? Qu’est-ce qui est le plus urgent ? L’amour d’une langue ? D’une culture ? D’un art (la gwerz) ? D’une Histoire partagée ? D’une terre pour faire continuer à vivre la Bretagne ?

Denez : Je pense que cela va plus loin. En cherchant à sauvegarder mes racines bretonnes, je défends aussi ma différence, le droit d’être différent des autres. Cela participe d’une pensée humaniste. Ma graine a poussé, germé et pris racine en terre bretonne. Il est donc naturel et évident pour moi de parler et de chanter en breton. Si j’étais né au Tibet, j’aurais eu la même démarche, j’aurais certainement parlé et chanté dans la langue de ce pays. Chaque langue véhicule une vision du monde qui lui est propre.

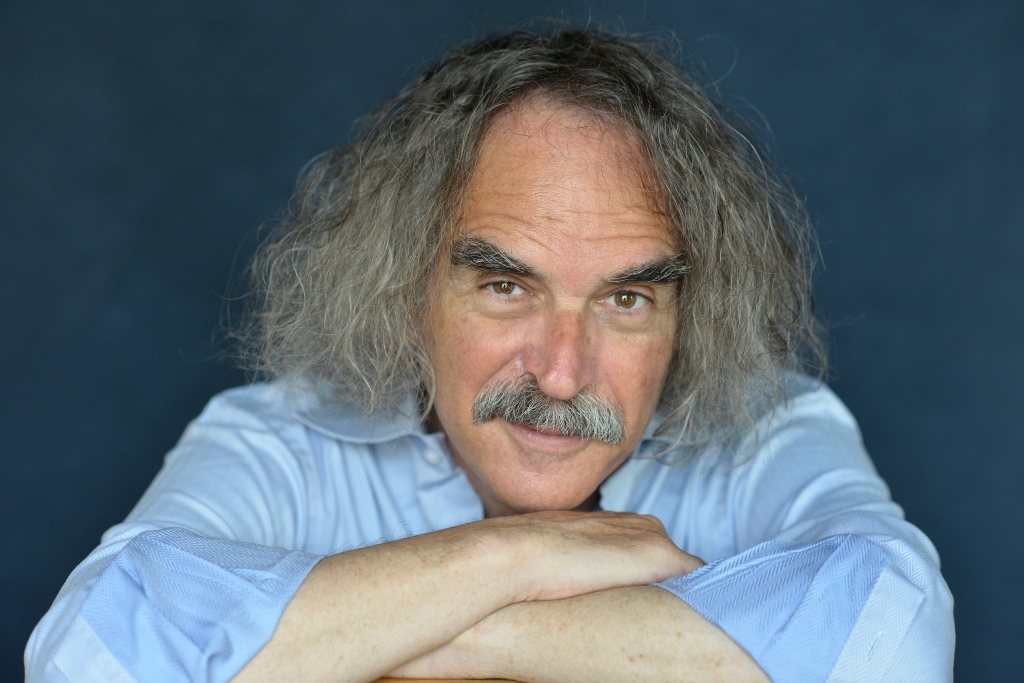

credit : @Emmanuel Pain

Pour des raisons principalement politiques, tout est mis en œuvre pour effacer nos différences. Il est tellement plus facile de contrôler les gens qui parlent la même langue et pensent de la même façon ; la finalité étant de transformer cette grande prairie qu’est l’humanité avec ses mille espèces de fleurs différentes, qui composent chaque culture, en un grand champ de blé où tous les épis se ressemblent. Rien ne dépasse, tout est calibré, bien aligné et donc sous contrôle. Il est dès lors plus facile à la « grande faucheuse » de faire son travail…

Votre dernier album est consacré à la gwerz, un genre qui occupe une grande place dans votre carrière. Pourquoi avoir donné pour titre à cet album « Ur Mor a Zaeloù », « une mer de larmes » ?

Denez : Le mot « Gwerz » ne se traduit pas en français. Certains le traduisent à tort par « complainte » mais la gwerz va au-delà, plus loin, plus haut ! Elle a une dimension sacrée que la complainte, plus factuelle, plus ancrée dans le réel n’a pas ; la gwerz touche au fantastique, à la mythologie, elle explore les mondes invisibles et touche au sacré. Il n’y a donc pas d’équivalent en français ; un peu comme le fado, le flamenco, le blues ou le gospel, termes qui sont eux aussi intraduisibles. Une gwerz, c’est une gwerz. Si toutefois il fallait lui trouver un équivalent, l’expression poétique « Ur mor a zaeloù » (une mer de larmes), me semble une belle définition. Les gwerz abordent toujours des événements tragiques ayant touché une large communauté comme des guerres, des famines, des naufrages ou des épidémies. Citons par exemple la grande gwerz Bosenn Eliant, (La Peste d’Eliant) qui relate les ravages de la grande épidémie de peste au VIIe siècle.

credit : @Alexandre Kozel

La Mort ou l ‘Ankou, personnalisée sous la forme d’un spectre décharné vêtu d’une longue cape noire, d’un grand chapeau et portant une grande faux dont la lame est montée à l’envers y est omniprésente.

En cela, nous sommes bel et bien dans le chant, et non pas dans la chanson qui concerne un simple individu avec ses états d’âme, ses chagrins ou ses joies… C’est ce qui donne à la Gwerz cette dimension intemporelle, universelle, voire même sacrée.

La Gwerz a ce pouvoir cathartique d’effacer les tensions et angoisses. Les thèmes abordés font écho à nos peurs ou à nos drames. C’est une forme d’exutoire comme le pleur. On chante et ensuite on se sent mieux. Elle lave notre âme.

Nous sortons justement d’une période pandémique, durant laquelle nous avons tous été confrontés à la mort, mais une mort longtemps réduite à de simples statistiques, et souvent privée de ces rites si essentiels à notre civilisation. Comment est-ce que la gwerz peut redonner un sens à la mort et à l’invisible en général, dans une société ancrée dans le matériel ?

Denez : Par la vibration ou l’énergie purificatrice qui en émane. Ce style de chant demande à l’interprète d’aller chercher au plus profond de lui-même, il ne peut pas faire semblant. Ce qui s’en dégage touche l’auditeur et réveille en lui des émotions fortes qui, comme je l’ai souligné tout à l’heure, apaise la douleur et exorcise les peurs.

Dans ce monde où la personne humaine est reléguée de plus en plus au second plan, la gwerz a son rôle à jouer. Par sa force, sa positivité, elle ancre, elle rééquilibre. Je suis le premier surpris de voir que mes concerts affichent complets. Le public a besoin d’écouter ce genre de chant, même s’il semble austère, car il soulage. Les gens ne sont pas dupes. Ils font bien la différence entre la musique diffusée dans les médias, une musique qui relève plus du divertissement ou de l’animation, et une musique profonde empreinte de spiritualité qui leur parle, qui les élève au lieu de les entraîner vers le bas ou la facilité. La gwerz leur va droit au cœur et touche leur âme. C’est certainement pour cette raison que je ne passe pas dans les télés ou les radios mainstream…

À propos de votre dernier album, Ur Mor a Zaeloù, on a l’impression que son titre comme sa jaquette répondent à l’un de vos premiers albums, Me Zalc’h Ennon ur Fulenn Aour. En effet, sur chacun de ces deux disques, vous êtes devant une église. Est-ce un choix volontaire ?

Denez : C’est inconscient. Mon premier disque s’appelait Ar gouriz koar, « la ceinture de cire » [indisponible aujourd’hui, NDLR], que j’avais aussi en partie enregistré dans une église de Rennes. Trente ans plus tard, j’ai enregistré Ur mor a zaeloù dans une autre église, comme une sorte de boucle avant d’en amorcer une autre. J’ai eu l’occasion de chanter dans toutes sortes de lieux comme le Stade de France ou la grande scène des Vieilles Charrues devant des dizaines de milliers de personnes mais je dois reconnaître que j’apprécie beaucoup de chanter dans les églises. On y trouve une écoute et une ferveur comme nulle part ailleurs. Il est vrai que l’on n’entre pas dans un tel lieu comme on entre dans une salle de concert. On y trouve un calme, une paix tout à fait propice au chant et plus particulièrement à la gwerz a cappella ou l’on joue avec les silences et les résonances. Le chant fait alors écho à la vie et le silence à la mort ou au non être. D’ailleurs en breton le terme vie et voix sont très proches phonétiquement. On dit ainsi « ar vouezh » pour la voix et « ar vuhez « pour la vie ou l’existence.

Jaquette de l’album Me Zalc’h Ennon ur fulenn aour

Les églises ont une réverbération naturelle et il n’est pas nécessaire d’avoir recours à des machines qui en créent artificiellement. Chaque église a sa propre réverbération, sa propre empreinte sonore, et colore le chant de manière singulière à chaque fois. Chaque concert est différent.

Sur mon nouvel album, j’ai enregistré plusieurs chants traditionnels, dont certains sont présents sur mon premier disque. C’est une façon pour moi de revenir aux sources. En tout cas, la gwerz ne m’a jamais quitté, elle est inscrite dans mon ADN.

Ce style de chant est issu de la rencontre entre le génie poétique des bardes gallois exilés, contraints à fuir par les saxons de Bretagne (la grande-Bretagne actuelle) et venus se réfugier en Armorique, avec celui des bardes d’ici. La gwerz a largement inspiré un grand nombre de lettrés en France et ailleurs. Au XIIème siècle, Marie de France, la première dame de lettres française, originaire du Nord ayant eu écho de cet art sublime, a été jusqu’à apprendre la langue bretonne pour en comprendre le sens. Elle a traduit plusieurs gwerz en français pour donner ce que l’on a appelé Les Lais de Marie de France. Ils ont rencontré un succès sans précédent dans de nombreuses cours européennes.

Au XIIe siècle encore, un trouvère[1] s’est inspiré d’une ancienne gwerz datant du IXème siècle : la Gwerz de Bran (Le Prisonnier de Guerre). Cette adaptation a donné naissance au récit de Tristan et Iseult. Au XIXe siècle, des écrivains se sont intéressés aux gwerz et ont nourri la création du romantisme de cette inspiration. Le romantisme trouve donc ses racines aussi dans la gwerz bretonne.

Au XIXe siècle toujours est publié le Barzaz Breiz, chef-d’œuvre de la littérature bretonne, un recueil de gwerz collectées par Hersart de la Villemarqué, un aristocrate de Quimperlé. Le succès du Barzaz Breiz a fait connaitre la gwerz dans le monde entier. Le recueil a été publié dans de nombreuses langues dont l’anglais par Tom Taylor qui a traduit les chants dans leur forme originelle c’est à dire en rimes et en octosyllabes !

À la lecture du livre traduit en français, la grande poétesse George Sand a été subjuguée et a comparé les gwerz qui s’y trouvaient à de véritables diamants de littérature. Elle disait notamment du chant Le Tribut de Nominoé, (Droukinnig Neuminoe) un roi breton du IXème siècle, qu’il surpassait en poésie L’Iliade et L’Odyssée d’Homère. En s’adressant à ses contemporains elle ajoutait :

« La Bretagne est à la hauteur de ce que le génie poétique des plus grands poètes et celui des nations les plus poétiques ont jamais produit. […] En vérité, tous ceux qui tiennent une plume ne devraient rencontrer un breton sans lui ôter son chapeau ! »

Plus près de nous, Tolkien s’est aussi intéressé à la gwerz. Après sa mort, on trouvé le Barzaz Breiz dans sa bibliothèque. Le célèbre auteur du Seigneur des Anneaux a ainsi écrit The lay of Aotrou and Itroun, (« aotrou », signifiant en breton « Seigneur » et « Itroun », « dame ») à partir de la gwerz Aotrou Nann hag ar c’horrigan [que l’on retrouve en français dans le Barzaz Breiz sous le titre Le Seigneur Nann et la Fée, NDLR].

Hormis Dans la Rivière courante, parue dans votre album Mil Hent, et An Old Story, disponible sur An enchanting garden – Ul liorzh vurzudhus, l’ensemble de vos chansons sont écrites en breton – aussi bien les gwerz que vous réactualisez que celles que vous composez vous-même. Qu’est-ce qui, selon vous, fait du breton une langue poétique, et d’où vous vient le plaisir que vous avez à l’utiliser dans vos chansons ?

Denez : Je parle les deux langues : le breton et le français. Le français véhicule une vision du monde complètement différente du breton. Pourquoi donner plus d’importance à l’une qu’à l’autre ? Elles sont complémentaires et enrichissent le monde chacune à leur façon. C’est cela qui est beau ! On revient à cette question de la différence.

Lorsque l’on arpente les rayons de la FNAC ou de tout autre magasin vendant des disques, on découvre que votre œuvre est rangée, au même titre que les autres disques bretons et régionaux, au rayon « Musiques du monde ». Comprenez-vous le fait d’être répertorié ainsi ? Et que signifie pour vous cette répartition ?

Denez : Je n’aime pas cette façon de classifier les musiques. Mon travail est très inspiré par la gwerz ou par le kan-ha-diskan mais également par toutes les autres musiques du monde. Tout ce que j’écoute et qui me touche, est engrangé dans mon inconscient, il fait ensuite le reste. Il en résulte une musique personnelle inclassable hormis dans le rayon « Denez » (rires). On peut ainsi y trouver des consonances indiennes ou orientales ou encore des couleurs des pays de l’Est, fruit des écoutes que j’ai pu avoir sur des albums ou à l’occasion de concert. De nombreux chanteurs et musiciens vous répondraient de la même façon : leur univers est créé à partir de différentes écoutes. Yann Tiersen est inclassable lui aussi [pianiste breton connu pour la bande-originale du Fabuleux Destin d’Amélie Poulain et qui a travaillé avec Denez Prigent sur les albums Mil Hent et Stur an Avel, NDLR].

On peut malgré tout comprendre qu’il est plus facile de vendre des disques lorsqu’ils sont classés dans différentes catégories. En ce qui me concerne, je me retrouve souvent dans la case « musique du monde », ou « celtique » ou parfois « world music », mais je n’aime pas être enfermé dans une boîte. Ce n’est pas parce que je suis comme un chêne enraciné en terre bretonne que je suis enfermé dans ma culture ; bien au contraire, mes branches sont à l’écoute des sept vents du monde.

J’écoute toutes sortes de musique à partir du moment où elle touche ma sensibilité. De la musique bretonne bien sûr (il y a des musiciens exceptionnels en Bretagne), beaucoup de musique du monde (hindoue, bulgare, iranienne), du blues, du jazz, du gospel, des chœurs d’hommes ou d’enfants de l’électro et aussi d’anciens chanteurs français comme Jacques Brel, Edith Piaf, Mouloudji, Barbara, Léo Ferré ou Serge Reggiani dont la voix grave m’émeut à chaque fois ; il ne faut pas les oublier. Leurs mélodies et leurs textes sont magnifiques et rarement égalés. Ils étaient complètement investis par leur art, faisaient corps avec lui, contrairement à de nombreux « artistes » d’aujourd’hui qui sont plus dans le paraître que dans l’être, à mon avis.

Je dois cependant reconnaitre qu’avec le temps j’écoute de moins en moins de musique. Le silence me suffit. Je vis dans un endroit reculé près d’une forêt. Après avoir écouté beaucoup de choses, j’en reviens à la musique originelle qui est celle du vent dans les arbres, de la pluie qui tombe, de l’orage qui tonne, de la vague qui heurte le rocher, des oiseaux qui chantent.

Si l’on vous connait pour vos disques à succès et vos prestations scéniques habitées, vous avez également une carrière d’écrivain et de poète, avec le cycle de fantasy pour la jeunesse Owen et votre recueil Kañv. Comment l’écriture de ces romans s’ancre-t-elle dans votre démarche et philosophie artistiques ? Et quelle place occupe l’oralité dans une société de l’écrit ?

Les premiers Bardes bretons disaient « Surtout, n’écrivez pas nos chants sinon ils vont se perdre. ». Il suffisait en effet qu’une feuille sur laquelle un chant avait été écrit soit détruite dans un incendie ou une inondation, et le voici perdu pour toujours. On dit souvent : « Les écrits restent, les paroles s’en vont. » La gwerz démontre le contraire, puisque certaines d’entre elles remontent à la Nuit des Temps, et sont malgré cela parvenues jusqu’à nous, de bouche à oreille, par la tradition orale.

Outre les gwerz ou les kan-ha-diskan, j‘écris aussi des poésies que je mets en musique et que je chante. Mes vers inspirés de la métrique de la gwerz sont composés en huit pieds octosyllabes. Cela vient ainsi naturellement. J’en ai rassemblé un certain nombre dans un recueil dont le titre est Kañv (en français, « deuil »). J’y évoque l’ancienne Bretagne perdue et aussi la disparition de mon épouse Stéphanie.

Durant toute votre carrière, au milieu de vos propres compositions, vous avez repris de nombreux chants traditionnels, de la gwerz E Ti Eliz Iza à E Garnison avec Louise Ebrel, ou plus récemment Marv ma Mestrez, qui apparait pour la première fois dans l’un de vos disques avec Ur Mor a Zaeloù. Parmi la myriade de chants traditionnels qui composent le répertoire breton, comment choisissez-vous ceux que vous allez interpréter ?

Quand une gwerz me touche par sa mélodie et par sa poésie bien sûr, j’ai envie de l’interpréter. Très souvent d’ailleurs les plus belles gwerz ont les plus belles mélodies. Cela va de pair. C’est notamment le cas de E Ti Eliz Iza chantée par les légendaires sœurs Goadec, trois grandes chanteuses originaires de Treffrin près de Carhaix dans le Poher. L’interprétation qu’elles en ont faite m’a particulièrement ému. Elles étaient alors les seules à connaître cette gwerz car elles avaient un répertoire bien à elles qu’elles détenaient de leurs parents. J’ai eu la chance de l’apprendre directement par Eugénie qui à l’époque était la dernière des trois soeurs encore en vie. Elle est ainsi devenue un peu ma gwerz « fétiche » et quand je la chante aujourd’hui, je me rappelle à chaque fois, non sans une certaine émotion, le moment précieux de ce partage.

On remarque que très souvent, vous avez une interprétation plus lente que vos collègues. On pense par exemple à une gwerz, qui conclut Ur Mor a Zaeloù, qui s’appelle Deuit Ganin. Alan Stivell l’avait interprétée dans l’album E Langonned en 1974, avec un rythme plus soutenu.

Deuit ganin comme E Ti Eliz Iza est un des chants qui figuraient dans le répertoire unique des sœurs Goadec, comme Marv eo ma Mestrez que Stivell a appris avec elles et a repris plus tard sur un de ses albums. Les sœurs Goadec l’interprétaient avec un rythme un peu plus soutenu pour obtenir un meilleur unisson, pour être plus synchronisé. Elles excellaient en la matière, de leur trois voix on n’entendait presque une seule. Cela est d’autant plus exceptionnel que la gwerz est arythmique et qu’il n’y a donc pas de repère métronomique.

Je chante également An hini a garan très lentement, là où d’autres l’interpréteront de manière plus rapide, presque mesurée comme une chanson ou cadencée. Personnellement, j’aime prendre le temps. Cela me permet de poser d’avantage les mots et d’étirer les silences pour donner au chant une dimension plus sentencieuse, plus dramatique.

C’est aussi un des aspects intéressants de la gwerz : chacune peut être interprétée différemment ; c’est pour cette raison que je pense plus généralement qu’il n’y a pas une seule musique bretonne mais plusieurs. Il y en a autant qu’il y a de musiciens pour l’interpréter. Certains interprèteront ainsi le même air de gavotte en y apportant tantôt une couleur jazz, tantôt une couleur rock, tantôt une orchestration acoustique ou tantôt électrique ou électronique.

En Bretagne, on a gardé une grande variété de styles de chants : les gwerz bien sûr mais aussi les marches, les cantiques, les sonioù, les kan-ha-diskan avec toutes les danses que l’on peut chanter comme le laridé, la dañs plinn, la dañs fisel, les gavottes, le round Pagan… Le répertoire en Bretagne est immense. Les bretons ont su conservé ce répertoire là où d’autres pays ou régions de France ont oublis le leur.

C’est vrai qu’il y a la matière, et on sent dans votre témoignage que c’est aussi une histoire de don, de transmission, dans la manière dont se transmettent les gwerz. Dans cette démarche, il y a quelque chose de très humain.

Nous vivons aujourd’hui dans un monde de l’appartenance. Pour exemple, de grandes sociétés internationales s’approprient en les brevetant certaines plantes médicinales utilisées par les peuples autochtones depuis des siècles, interdisant par la suite à ces même peuples de les utiliser. Ce monde de la finance qui ne jure que par l’argent est révoltant ! En Bretagne, nul n’aurait idée de s’approprier une oeuvre traditionnelle que les anciens nous ont transmis.

Effectivement, heureusement que les règles de droits d’auteurs ne s’appliquent pas aux gwerz et autres chants traditionnels pour qu’on puisse nous aussi en profiter. C’est le sens de l’Humanité, transmettre, se perpétuer. Même si on ne les comprend pas forcément, il y a cette énergie qui se dégage de ces gwerz, écrites il y a parfois plus d’un millénaire.

Denez : Oui absolument. Lorsque l’on entend les sœurs Goadec, on le ressent très fort. On a la même sensation lorsque l’on écoute cette autre grande chanteuse que fut Marie Josèphe Bertrand surnommée Madame Bertrand, devenue célèbre pour son interprétation magistrale de la gwerz de Skolvan une des plus anciennes du répertoire que l’on retrouve aussi dans une version différente dans le Barzaz Breiz sous le nom de Iannik Skolan. J’ai bien connu Claudine Mazéas, la personne qui l’a enregistrée ; Madame Bertrand était dans sa cuisine, elle servait le café, on lui tend le micro et on l’entend dire alors « C’est cette petite souris qui va prendre le son de ma voix ? », elle rit puis un fragment de seconde plus tard, elle « lache » la bouleversante gwerz Skolvan, et nous entraîne instantanément dans un autre temps, une autre dimension avec le sentiment très fort d’être en présence de quelque chose qui appartient au sacré.

Avez-vous subi des discriminations à propos de votre prénom ou de votre langue ?

Certains élèves se moquaient de mon accent qui était plus prononcé qu’aujourd’hui à l’époque où j’étais encore au lycée. Ils riaient sans trop savoir pourquoi, par conditionnement peut-être, bêtement sans aucun doute. Mais cela ne me touchait pas. Jacques Brel disait à juste titre, il n’y a rien de pire que la bêtise. C’est par elle qu’arrivent tous les malheurs du monde. Rien n’est plus vrai !

Quelle description feriez-vous de votre public ? À votre avis, qui sont ces gens qui achètent vos disques, vont à vos concerts ?

Dans les deux cas il semble que cela touche un large public, toutes générations confondues ; certains sont attachés à leurs racines bretonnes et d’autres n’ont aucun lien avec la Bretagne. Mon chant, je pense, les interpelle par l’émotion qui s’en dégage, émotion qu’ils ne trouvent plus dans ce que proposent les médias aujourd’hui. Médias dont le but est plus financier que culturel ou artistique. Je pense que mon public est aussi touché par le côté sacré des gwerz, par la ferveur presque religieuse qui en émane.

Nombreux sont ceux qui après m’avoir entendu décide d’apprendre le breton et cela me fait très plaisir. C’est une sorte de victoire dans un monde dominé par la culture anglo-saxonne qui tend à s’uniformiser, à se vider de toute substance, à se scléroser.

Le concert est une sorte de miracle en soi dans ce monde où beaucoup vivent devant des écrans d’ordinateur ou de téléphone, le dos tourné au réel, à la nature, à la vie. J’ai un grand respect pour les gens qui font l’effort de quitter ce monde virtuel des écrans pour venir à un de mes concerts. La magie du spectacle vivant opère et ils repartent avec le sourire, un supplément d’âme. Ils retrouvent une part d’humanité.

Vous habitez à Santec, en Bretagne, près de la mer. Est-ce que la mer a une influence sur votre langue, votre écriture, votre chant ?

Oui, bien sûr ! On ne parle pas breton à Santec, en Haut-Léon comme on parle breton dans le centre de la Bretagne ou dans le pays Vannetais. Le paysage et le climat influent beaucoup sur le parler, sur l’accent tonique notamment. Le vent souffle fort, la mer est souvent démontée et il faut donc parler haut pour se faire entendre.

Le grand poète Saint-Paul Roux disait que La Bretagne est univers. En effet la Bretagne possédait de nombreuses spécificités propre à chaque Pays (Bro) autant au niveau du parler qu’au niveau de la musique des danses, des costumes, de l’habitat. Lors des grands marchés où des bretons de toute la Bretagne venaient à se rencontrer, on pouvait nettement distinguer de par leur dialecte ou leur habits de quel pays ils étaient précisément originaires. Malheureusement ces différences tendent de plus en plus à s’effacer dans un monde qui s’uniformise de plus en plus.

Credit : @Emmanuel Pain

Aujourd’hui, la musique bretonne s’enrichit d’instruments d’ailleurs. Dans mon parcours musical j’ai eu l’occasion d’en utiliser un grand nombre comme le Oud arabe, le Kanun turc, l’Erhu le violon chinois, duduk arménien, le bandonéon argentin. Ces instruments d’origines diverses finissent par mimétisme, en s’adaptant notamment aux mélodies bretonnes, par devenir bretons à part entière. Certains d’entre eux sont particulièrement adaptés à cette musique car ils ont conservé la gamme ancienne que l’on nomme non tempérée. Ils peuvent ainsi respecter les écarts sensibles entre les notes, ou notes entre les notes appelées aussi notes bleues par les musiciens, que les instruments à gamme tempérée et donc quelque part « appauvris » tel le piano par exemple, ne peuvent restituer.

Rappelons qu’au tout début de la musique bretonne telle qu’on la connait aujourd’hui dans toute sa diversité, il n’y avait que la voix seule. Cet art ancestral du chant a cappella s’est vu complètement bouleversé le jour où des musiciens ont commencé à accompagner le chanteur tout d’abord avec la petite harpe ou le rébec puis avec d’autres instruments comme la guitare venue d’Espagne ou l’accordéon diatonique venu du bal musette français… Ils se sont ensuite affranchis de la voix et donc du récit donnant ainsi la priorité à la mélodie.

Les instruments percussifs sont arrivés ensuite. La seule percussion existante jusque là n’était autre que celle du pas des danseurs claquant sur le sol. Le petit tambour accompagnant les sonneurs fut la première. Il y a ensuite eu la caisse claire écossaise que les bagadoù ont intégrée à leur formation. Depuis une dizaine d’années on peut voir de nouvelles percussions faire leur apparition dans le paysage sonore de la musique bretonne comme le cajón andalou traditionnellement utilisé pour accompagner les danseurs de Flamenco. Il est constitué d’une simple caisse en bois dans lequel on a fixé un timbre. Il a un côté tribal et envoûtant qui est tout à fait dans l’esprit de la musique bretonne à danser. Le tabla indien et ses sonorités crépitantes ou encore la derbouka marocaine s’adaptent également avec les airs à danser quelqu’ils soient Gavottes, Plinn, Andro, Laridés ronds de chaque coins de Bretagne.

Du fait que ces nouveaux instruments venus d’ailleurs se marient parfaitement avec la musique bretonne ils sont aujourd’hui considérés comme des instruments bretons à part entière à l’image de la bombarde, peut-être le plus bel exemple d’ »intégration », car elle nous est venue d’Orient à l’époque des croisades.

Vous avez évoqué tous ces instruments d’origine étrangère qui deviennent bretons. Ça nous a fait penser en un sens à un texte du célèbre poète breton Xavier Grall, qui évoquait que son séjour en Algérie lui a permis de se rendre compte combien il était breton. On a remarqué, au fil de nos conversations, que les personnes avec qui on pouvait parler le plus librement de cette région dans toute sa multitude (dans son rapport au mystique, à la mort, à la musique, à la langue) n’étaient pas nécessairement françaises, mais étaient pour la plupart d’origine arabe.

Au Maroc où j’ai eu l’occasion de tourner un clip il y a quelques années, j’ai été étonné de voir que les gens connaissaient la Bretagne. Ils la considéraient comme un pays à part de la France, une terre enracinée avec une langue et une culture qui lui sont propres. Ayant eux aussi été colonisés par la France, ils comprenaient tout à fait le droit à revendiquer notre différence en tant que peuple et certains ont été jusqu’à me dire que les bretons n’agissaient pas suffisamment dans ce sens.

Comme les bretons, les marocains ont gardé un rapport spirituel ou sacré à la nature. Dans nos sociétés « modernes », on s’est coupé de la terre, du pays et de ce fait, les paysages finissent par se ressembler partout. La terre aujourd’hui n’est plus qu’un « outil » de production destiné à faire de l’argent, toute sa dimension spirituelle est laissée de côté. Elle est saturée de pesticides et finit par se vider de sa substance et par mourir à petit feu, tel un individu comateux sous anesthésie.

Credit : @Alexandre Kozel

Quand j’étais enfant, j’ai souvent vu mon grand-père frotter la terre de ses champs avec les mains comme pour rester en connexion avec elle, avec ses vibrations ou son énergie. C’était une sorte de rituel. Il aimait cette terre et la respectait comme un être à part entière. Elle avait appartenu à ses ancêtres, elle avait un sens profond pour lui. Qui se coupe de la nature et de la terre qui l’a vu naître se coupe aussi de son histoire, de ses racines, de son humanité… et de son futur.

En comparaison, on se souvient du premier chapitre de Comment peut-on être breton ? – Essai sur la démocratie française de Morvan Lebesque dans lequel il évoque longuement les difficultés qu’il a ressenties à parler de la Bretagne à des français, qui identifiaient ça tout de suite comme des discours nationalistes, séparatistes, etc. Ce n’est pas le même rapport !

Les mots en « iste » ou « isme » qui existent peu dans la langue bretonne, sont très présents dans le vocabulaire de ceux qui veulent nous imposer leur vision du monde et dont fait principalement partie la caste politico-parisienne qui nous gouverne depuis déjà (trop) longtemps. L’école est faite pour sélectionner en haut lieu les gens les plus conformes à l’idée d’une France « Une et indivisible » où l’on confond volontairement « unité » et « uniformité » et ce, qu’ils soient de droite, du centre ou de gauche. Sur ce point, ils sont tous d’accord. La différence leur fait peur car elle est plus difficilement contrôlable et assimilable.

Cependant, contrairement à ce que l’on pourrait nous faire croire, cette vision n’est nullement partagée dans le reste de la France où j’ai eu l’occasion de faire de nombreux concerts. Les gens que j’y ai rencontrés ont beaucoup de respect pour la Bretagne. Ils la considèrent comme une terre rebelle, un pays à part, et sont admiratifs du fait que nous bretons ayons gardé une identité qu’ils ont malheureusement perdue par conditionnement ou soumission au pouvoir étatique jacobin. « La grande faucheuse » encore et toujours…

Denez : Mersi bras, merci de vous intéresser à cette culture bretonne, qui en a vraiment besoin !

Kenavo !

Kenavo à vous deux !

[1] Poète du Nord de la France médiévale s’exprimant en langue d’oïl.

_______________________________________________________________________________

Cheminez est un jeune média, qui a besoin de votre fidélité. Si nos articles vous intéressent, nous vous encourageons à vous abonner gratuitement à notre newsletter, pour ne rien rater de notre actualité. Attention, il est important de cliquer sur le lien qui vous est envoyé par mail afin de valider votre inscription. Si vous ne recevez pas de mail de validation, nous vous encourageons à nous contacter à l’adresse suivante : redaction@cheminez.fr

Laisser un commentaire