Sorti le 29 août 2025 sur Prime Video, Atoman d’Anouar Moatassim a été présenté comme « le premier film de super-héros marocain ». Et s’il est un succès en termes d’audiences sur la plateforme du groupe Amazon, c’est parce qu’il bénéficie d’un bouche à oreille détourné. Le titre de nos confrères de Télérama définit éloquemment le phénomène : « Que vaut l’ovni Atoman, succès de Prime Video devenu la risée des réseaux sociaux ? »

Nous aurons dans les prochains jours l’occasion de revenir sur le cas précis d’Atoman, et plus particulièrement sur sa réception par la critique et le public. Mais quelle que soit la qualité du long-métrage d’Anouar Moatassim, il est bien davantage que « le premier film de super-héros marocain ». Fruit d’une industrie cinématographique qui se bat contre vents et marées pour survivre depuis toujours, il est le premier long-métrage marocain à sortir sur une plateforme de streaming dans le monde occidental.

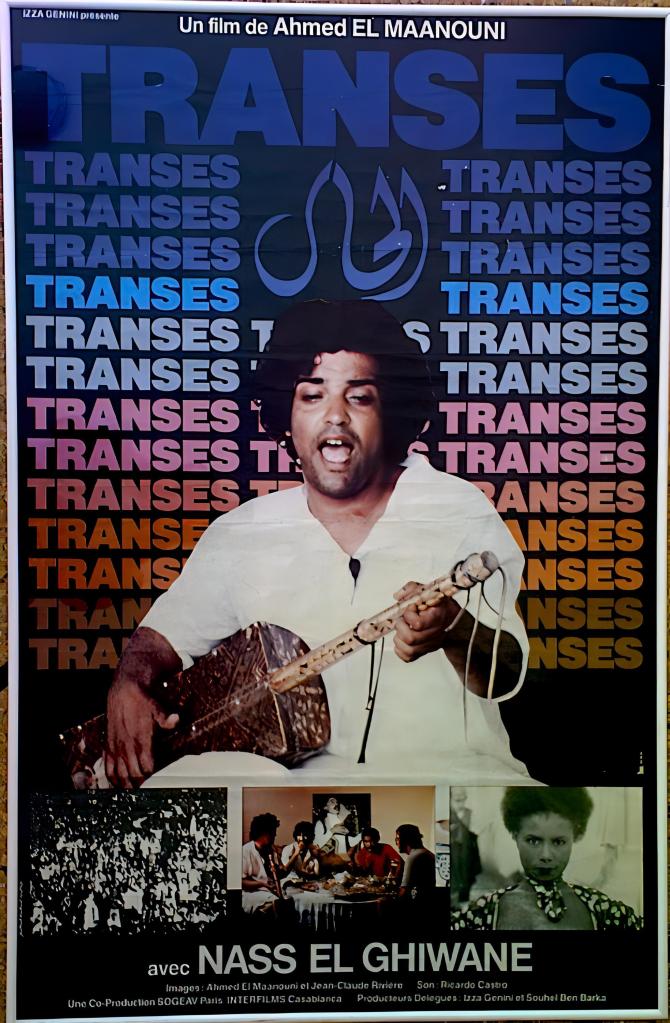

On aurait tort par ailleurs de résumer le cinéma marocain à cet essai de blockbuster qui n’a pas convaincu. En effet, pour peu que l’on s’y attarde, l’industrie marocaine est un coffre comprenant de nombreux joyaux. Dans nos colonnes, nous vous avons longuement parlé de Transes d’Ahmed El Maânouni, un film documentaire centré sur le groupe de gnawa marocain Nass El Ghiwane. Le long-métrage, très régulièrement projeté dans des festivals occidentaux, a impressionné le légendaire réalisateur Martin Scorsese, au point qu’il l’a restauré en 2007.

Il y a plusieurs semaines, la rédaction de Cheminez a eu l’heureuse opportunité d’interroger Ahmed El Maânouni. Tout à la fois généreux et passionné, ce cinéaste, véritable pionnier du cinéma marocain, nous a apporté son témoignage essentiel pour comprendre les dynamiques et les défis de cette industrie méconnue.

Entretien dirigé et réalisé par : Lamia DIAB EL HARAKE, Nidal EL YAKOUBI et Gaëtan DESROIS.

CHEMINEZ : Bonjour Ahmed El Maanouni. Pourriez-vous vous présenter votre parcours en quelques mots pour nos lecteurs qui ne vous connaîtraient pas encore ?

AHMED EL MAÂNOUNI : J’ai découvert le cinéma au lycée, en allant voir Les Visiteurs du soir de Marcel Carné dans un ciné-club. Pour être honnête, ça a été une expérience plutôt douloureuse… presque une séance de torture. Je n’ai pas réussi à entrer dans le film. Et je crois que la personne qui nous l’avait présenté ne l’avait pas fait de la meilleure manière. Heureusement, à la même époque, j’ai découvert le théâtre. Là, ça a été immédiat : j’ai eu envie d’en faire, d’en étudier. Mais je me suis heurté à l’opposition de mon oncle, qui m’élevait depuis la disparition de mes parents. J’ai raconté cette période dans mon film autobiographique Les Cœurs Brûlés.

Après des études d’économie à Paris, je suis revenu vers le théâtre. Je me suis inscrit à l’Université Internationale du Théâtre, une émanation du Théâtre des Nations. C’était un endroit incroyable : des gens de partout dans le monde s’y retrouvaient, tous animés par la même passion. J’ai eu la chance de recevoir un soutien financier pour une pièce que j’avais écrite, et j’ai même pu partir en tournée. Et c’est là que je me suis rendu compte que mon écriture théâtrale… en fait, elle était déjà cinématographique. J’écrivais en pensant au découpage, aux plans, aux échelles de plans. Et ça, ça me plaisait beaucoup.

Au début des années 1970, je faisais mes études de cinéma à Bruxelles et je rentrais chaque week-end à Paris. Et là, j’ai remarqué que les médias français semblaient avoir « découvert » un nouvel être humain : « l’immigré ». On en parlait comme d’un objet d’étude, observé presque au microscope. Moi, je ne voyais pas ça comme une approche humaine. J’y décelai plutôt comme un relent de regard colonial. Et ça me gênait profondément. Je me demandais : mais qui sont ces hommes, ces femmes, qu’on est en train de disséquer ? Pourquoi ont-ils quitté leur lieu de naissance ? Est-ce qu’ils sont « nés immigrés » ? C’est à partir de là que j’ai eu envie d’aller voir, sur place, là où ils étaient nés. C’est ça qui a marqué le début de mon intérêt pour ce que j’appelle « la perte de l’espoir dans son horizon naturel ».

Finalement, c’était presque un travail de journaliste. (Et d’ailleurs, aujourd’hui encore, je ne suis pas très à l’aise avec les catégories. J’aime bien les bousculer, passer de l’une à l’autre sans me poser de barrières.) Avec mon appareil photo, mes yeux et ma sensibilité, j’ai fait beaucoup de rencontres. À l’époque, cette « perte d’espoir » se retrouvait surtout chez les ouvriers agricoles. Ils étaient les plus fragiles, les plus durement touchés par les bas salaires et par le climat qui changeait déjà.

Ces histoires, celles de gens que j’avais vraiment rencontrés, sont devenues la matière de mon premier long-métrage, Alyam Alyam, en 1978. Le film a eu un écho inattendu : il a été reconnu comme une démarche originale, parce qu’elle allait à contre-courant, et il a été sélectionné au Festival de Cannes.

Et ensuite, j’ai continué de la même manière. Pour Transes (Al Hal), comme pour tous mes films après, j’ai toujours essayé de repartir des sources. Que ce soit les ouvriers agricoles qui quittent leurs terres pour une vie meilleure ou le phénomène du groupe musical Nass El Ghiwane, j’ai besoin de comprendre ces réalités à travers des vies humaines. Parce que je ne travaille pas avec une approche froide, intellectuelle. Ce qui m’intéresse, c’est la vie et les êtres.

CHEMINEZ : À propos d’Alyam, Alyam, quel regard portez-vous sur ce premier film d’un point de vue artistique et politique ? Le trouvez-vous toujours d’actualité ?

AHMED EL MAÂNOUNI : Quand je revois Alyam Alyam, j’éprouve deux sentiments très forts. D’abord — et je le dis en toute modestie — je suis fier d’avoir osé faire ce film. Il tient encore le coup, aussi bien sur la forme que sur le fond. Comme on dit chez nous : « je le regarde avec mon visage coloré », c’est-à-dire que je ne pâlis pas, je n’ai pas honte.

Mais en même temps, je ressens une profonde douleur en pensant à ces milliers de jeunes qui reposent aujourd’hui au fond de la Méditerranée.

D’une certaine manière, certains aspects de Alyam Alyam étaient prémonitoires. Le dernier plan, par exemple, montre une foule quittant sa terre. C’était déjà le signe que ce phénomène allait s’intensifier. Aujourd’hui, l’immigration ne concerne plus seulement les ouvriers agricoles : elle touche toute la société. Et pas seulement au Maroc. Alors je me demande : qu’est-ce qui fait que, dans toutes les classes sociales, on retrouve ce même désir de partir ? Est-ce une forme d’abandon ?

Cette réalité touche même des gens issus des milieux les plus aisés. Je connais, par exemple, des cardiologues qui gagnent très bien leur vie et qui rêvent pourtant de s’installer à New York, à Montréal, ou dans une grande ville occidentale. Pourquoi ? Est-ce l’effet d’appel de la société dominante, de cet American way of life qui promet monts et merveilles, où tout semble accessible en un clic ? Ce sont des questions qui continuent de m’habiter.

CHEMINEZ : Nous voulions revenir sur votre participation en 2024 au séminaire du CCME sur « Images, Cinéma et migration » et à l’occasion duquel vous avez analysé l’évolution de la représentation des migrants. Quels manquements observez-vous aujourd’hui ?

AHMED EL MAÂNOUNI : D’abord, il y a un vrai déficit de représentation. Je regrette que les Marocains produisent si peu d’histoires. On me dira : « le marché est limité », « les journaux ne nous donnent pas assez de place », ou encore « le public ne lit pas ». Mais pour moi, c’est paradoxal. Dans les années 1970, le regard européen sur nous était certes biaisé, colonial même, mais il avait au moins une part de curiosité. Aujourd’hui, cette curiosité a été remplacée par le rejet. Et ça, justement, ça devrait nous pousser à écrire davantage, à produire plus d’images, à raconter nos propres récits.

Mais il y a aussi des raisons d’espérer. J’ai assisté au Salon du Livre de Rabat, où le CCME était très présent, et j’y ai découvert une grande variété d’outils et de possibilités d’échanges. La diaspora marocaine, elle, devient de plus en plus productrice d’histoires. Il faudrait maintenant que le marché de l’édition et la presse marocaine soient au rendez-vous.

CHEMINEZ : Votre approche presque documentaire de la campagne marocaine dans Alyam, Alyam nous a fait penser au livre Le Cheval d’Orgueil de Pierre-Jakez Hélias, qui nous plonge dans le monde paysan du pays Bigouden du début du XXème siècle, adapté au cinéma par Claude Chabrol. Comme chez Hélias, il y a une véritable dimension sociologique dans votre film, et en même temps, vous parvenez à peindre un tableau touchant de la campagne marocaine, dont vous révélez toute la beauté.

AHMED EL MAÂNOUNI : C’est important pour moi que mon film soit perçu de cette façon, parce que j’ai une règle d’or dans mon travail : même si le cinéma n’est fait que de manipulation et d’artifice, je tiens toujours à garder deux repères — le respect et la justesse. Mon premier objectif, c’est de transmettre mes émotions, et de donner au spectateur la possibilité d’éprouver la même chose que moi.

Je me souviens d’un journaliste allemand qui m’avait parlé avec beaucoup de franchise. Il m’avait avoué que, d’habitude, chaque fois qu’il entendait parler arabe, c’était pour lui une épreuve, presque une agression pour ses oreilles. Et là, il avait été surpris de découvrir, dans Alyam, Alyam, une langue arabe douce, musicale. Ce qu’il me disait confirmait ce que je crois profondément : si le regard du cinéaste est empreint de respect, le spectateur le ressent immédiatement.

En tant que metteur en scène, si vous considérez vos personnages comme de véritables êtres humains, si vous placez votre regard à leur hauteur, alors ils cessent d’être perçus comme des étrangers, porteurs de peurs ou de fantasmes. Ils deviennent nos semblables. Et pour que le public puisse ressentir cela, il fallait absolument que mon film restitue, dans les moindres détails, tout ce qui fait leur humanité.

CHEMINEZ : Toujours pour bien saisir l’importance qu’a eue Alyam, Alyam à la fois dans votre carrière et au Maroc, quelle a été sa réception dans les milieux intellectuels marocains à sa sortie ? A-t-il provoqué des débats sur l’immigration et le déracinement ?

AHMED EL MAÂNOUNI : Effectivement, Alyam Alyam a suscité beaucoup de débats. D’abord, il a été le point de départ d’une discussion sur le « naturel » et la qualité de jeu. Dans mon film, les acteurs n’étaient pas des comédiens mais des ouvriers agricoles et leurs familles, et pourtant ils jouaient avec une grande justesse. Je pense que cela tenait à ce dont je parlais tout à l’heure : l’authenticité et le respect. C’est ce qui leur a permis de se fondre complètement dans leurs personnages.

Ces débats existaient dans la presse marocaine — à l’époque, il y avait encore une véritable place pour la critique cinématographique au Maroc — mais aussi, et peut-être surtout, dans la presse en Europe. Après sa présentation au Festival de Cannes, Alyam Alyam a circulé largement sur le continent et de nombreux articles lui ont été consacrés.

Le film a d’ailleurs fait naître des vocations. Certains cinéastes m’ont confié avoir été influencés par Alyam Alyam, séduits par le regard authentique que je proposais.

Quant aux débats politiques qu’il a suscités au Maroc, je dois avouer que je ne les ai pas suivis de très près, puisque je ne vivais pas dans le pays à ce moment-là. Mais je sais que le film a provoqué des discussions sur la représentation du Maroc au cinéma. Pourquoi montrait-il le pays tel qu’il était ? Est-ce qu’il ne risquait pas de contredire l’image plus touristique, plus lisse, que l’on voulait donner de lui ? En quoi les personnages du film nous ressemblaient vraiment ? Toutes ces questions circulaient alors dans l’espace public.

CHEMINEZ : Est-ce que la présence d’Alyam, Alyam au Festival de Cannes a suscité un engouement particulier auprès de la population marocaine, quand bien même elle ne se déplaçait pas toujours dans les salles de cinéma ?

AHMED EL MAÂNOUNI : Alyam, Alyam a fait une belle sortie. Pour l’époque et à l’échelle de la population marocaine, c’étaient des chiffres faramineux. On m’a raconté que dans la rue, les gens répétaient une phrase du film : « La bêche ne te mènera nulle part ». La bêche symbolisait l’objet de leur asservissement.

CHEMINEZ : Nous avons beaucoup apprécié votre film documentaire Transes, sorti en 1981, consacré au mythique groupe de musique gnawa marocain Nass El Ghiwane. Au fil de nos visionnages, nous avons pris conscience de la pertinence de vos choix de mise en scène. On pense notamment à la scène d’introduction, où vous filmez le public pendant plus d’une minute trente sans montrer le groupe. Nous avons perçu votre volonté de représenter à la fois la communion avec le public et d’embrasser la philosophie populaire de Nass El Ghiwane. Était-ce un défi pour vous de limiter l’iconisation de ce groupe si apprécié ?

AHMED EL MAÂNOUNI : J’ai écrit Transes pendant une petite tournée avec Nass El Ghiwane. Pour moi, il était essentiel de montrer les membres du groupe tels qu’ils étaient vraiment. Et même s’ils étaient déjà des stars, ils restaient les mêmes, c’est-à-dire simples, les enfants du quartier, quoi ! Que ce soit dans une tournée modeste, dans un Club Méditerranée ou au Festival de Cannes. Ils ne changeaient pas d’un iota !

Ce qui m’a surtout marqué en les accompagnant, c’est ce qu’ils représentaient pour la jeunesse. Ils incarnaient un moment d’explosion, de liberté, d’effervescence. Et c’est ça que j’ai voulu capter dans la scène d’ouverture du film : pas tant leur performance, mais l’énergie qu’ils dégageaient et ce qu’ils symbolisaient.

D’ailleurs, j’avais déjà utilisé une de leurs chansons dans mon premier long-métrage, Alyam Alyam : « Fine Ghadi byia ? » ( Où m’emmènes-tu, mon frère ?) Je tenais absolument à ce qu’elle figure dans le film, parce qu’elle contenait, à elle seule, tout ce que je voulais raconter.

Dans mon cinéma, ma préoccupation principale a toujours été de toucher et de questionner l’identité marocaine. Qu’est-ce que ça veut dire, être marocain ? Transes est, d’une certaine manière, une réponse à cette question complexe. Parce que la transe, c’est bien sûr ce moment où le corps entre en résonance avec l’âme. Mais au Maroc, c’est aussi une réalité sociologique et historique. Dans le film, je montre différentes formes de transes : la transe laïque, qu’on voit dès le début chez les jeunes spectateurs des concerts, la transe rituelle des confréries comme celle des gnawas, et la transe thérapeutique — notre blues national — qui exprime à la fois une douleur extrême et une forme de catharsis.

CHEMINEZ : Sur un niveau plus technique, pour filmer les scènes de concert, aviez-vous une démarche intuitive ? Avez-vous utilisé des systèmes de captation particuliers ?

AHMED EL MAÂNOUNI : Tout était écrit à l’avance. Il faut savoir que je suis le caméraman de tous mes films. Ce n’est pas par choix esthétique au départ, mais surtout parce que les budgets qui m’étaient alloués étaient dérisoires. Pour Alyam Alyam et Transes, nous n’étions qu’une petite équipe de trois ou quatre personnes. Pour les concerts d’Agadir et de Paris, j’ai eu la chance d’être épaulé par deux amis caméramen, mais le reste, je l’ai filmé entièrement seul. Je pense notamment à la représentation dans l’immense théâtre romain de Carthage, où j’étais seul derrière la caméra.

À l’époque, ces contraintes budgétaires étaient déterminantes. Nous tournions en pellicule, ce qui coûtait extrêmement cher. Chaque mètre de film comptait. Alors je n’avais pas le droit à l’improvisation. Je devais savoir exactement ce que je voulais capter, plan par plan. Toutes ces limites, qui aujourd’hui n’existent plus grâce au numérique, m’obligeaient à une plus grande rigueur. Avant chaque tournage, j’écrivais un véritable conducteur pour chaque caméra, même si j’étais le seul à les manipuler. C’est ma connaissance intime des chansons, du groupe et de leur énergie scénique qui me permettait d’anticiper ce que je voulais filmer, et surtout ce que je ne devais pas rater.

Avec le temps, j’ai compris que cette contrainte était devenue une école. Quand je donne des cours de cinéma, un peu partout dans le monde, je dis toujours à mes étudiants : ce n’est pas en plaçant un million de caméras que vous ferez un bon film. Ce qui compte, c’est l’écriture en amont. Si vous ne prenez pas le temps de préparer, de réfléchir, de noter ce que vous voulez raconter, alors vos images seront floues. Et parfois, pire encore : vos idées le seront aussi.

CHEMINEZ : Nous voulions maintenant aborder un autre documentaire que nous avons beaucoup aimé, il s’agit de Conversations avec Driss Chraïbi. Il y a une phrase qui nous a beaucoup touchés. À propos des trois révoltes qui l’ont motivé à écrire Passé simple, il expliquait vouloir sortir de « la représentation de l’homo arabicus miserabilis » et d’une manière générale entrer en résistance contre la représentation des arabes dans la littérature française. Il nous semble que vous suivez une démarche analogue dans votre cinéma. En prenant pour sujets de grandes personnalités de la culture et de l’identité marocaines, vous ne représentez pas l’homo arabicus miserabilis mais au contraire l’homo arabicus habilis, faiseur de culture et sujet de sa propre identité.

AHMED EL MAÂNOUNI : Merci beaucoup pour votre commentaire. Oui, c’était vraiment une très belle rencontre avec Driss Chraïbi — que Dieu ait son âme ! Sa veuve m’a confié il y a quelque temps qu’il s’était senti en confiance pendant nos conversations, et que s’il s’était livré sans retenue, c’était précisément grâce à ce climat de confiance.

Laissez-moi vous raconter une petite anecdote qui, à mes yeux, est essentielle pour comprendre ce que signifiait cette rencontre. J’étais arrivé avec mes questions bien préparées — un peu comme vous en ce moment —, mais Driss Chraïbi avait la force d’un torrent qui emporte tout sur son passage. Il parlait avec une telle intensité que j’en perdais parfois le fil de mes relances. Et à un moment, alors que je me demandais intérieurement où nous en étions, il s’est arrêté net et m’a regardé : « Tu es où ? », m’a-t-il demandé. Ce simple geste m’a bouleversé. J’ai compris à quel point il tenait à ce que ce soit une vraie conversation, un échange vivant, et pas seulement un monologue face à une caméra. Il avait besoin d’un interlocuteur, d’une présence.

Huit mois plus tard, il disparaissait. Et là, je me suis retrouvé avec des heures d’enregistrement sans savoir quoi en faire. Mais je ressentais au fond de moi que j’étais dépositaire d’un véritable testament. Un jour, en revoyant ces images, j’ai entendu ma femme éclater de rire derrière moi. Elle m’a dit : « Mais tu te rends compte à quel point ce qu’il dit est drôle ? » Et elle avait raison. Jusqu’ici, j’avais surtout retenu le côté grave, l’intensité de ses propos. Mais elle m’a révélé cette autre dimension, l’humour, la vivacité. C’est elle qui m’a convaincu qu’il fallait absolument partager cette conversation avec Driss Chraïbi.

Je suis donc reparti avec ma caméra et j’ai rencontré Kacem Basfao, un grand spécialiste de son œuvre, professeur et chercheur, qui a joué un rôle essentiel dans le retour de Driss Chraïbi vers le Maroc. C’est quelqu’un qui sait transmettre sa passion et donner envie de lire Chraïbi. Et puis, son épouse, Sheena Chraïbi, m’a fait l’honneur de participer à ce travail.

Aujourd’hui, j’aimerais que cette conversation circule davantage. Mon projet est d’en faire un livre, qui reprendrait non seulement nos échanges, mais aussi toute la documentation que j’ai pu rassembler autour de lui. Ce serait, à mes yeux, une manière de prolonger sa voix, de ne pas laisser se perdre ce moment de vérité et de complicité.

CHEMINEZ : Nous avons trouvé la participation de Kacem Basfao absolument passionnante. Nous avons été très touchés par le fait qu’il place Driss Chraïbi dans la littérature arabe de langue française, et ne le compare jamais à des écrivains hexagonaux comme Albert Camus.

AHMED EL MAÂNOUNI : Tout à fait ! Driss Chraïbi était un immense écrivain, un être singulier, unique. On ne peut pas le dupliquer, on ne peut pas l’imiter. Il avait sa voix propre, son souffle propre. Récemment, un spectateur de Conversations avec Driss Chraïbi m’a dit qu’après avoir vu le film, il n’avait qu’une envie : courir dans une librairie, acheter ses livres et les lire. Pour moi, c’est la plus belle des récompenses. Qu’un film puisse éveiller ce désir de lecture, cette curiosité pour une œuvre littéraire, c’est exactement ce que j’espérais au fond de moi.

Quelque chose de semblable s’est produit avec Transes. Martin Scorsese, ce grand artiste que tout le monde connaît, a été tellement marqué par le film qu’il en a fait le tout premier qu’il a restauré avec sa fondation, vingt-cinq ans après l’avoir vu pour la première fois. Plus tard, il a également restauré Alyam Alyam. Il y a moins d’un an, lors d’une conversation que nous avons eue, il m’a confié avec beaucoup de générosité et de bienveillance que mon film avait influencé son propre travail.

Vous imaginez ? Pour un cinéaste, entendre cela d’une légende de cette envergure, c’est bouleversant. Et c’est pour ces moments-là, pour ces échos inattendus, pour ces désirs que l’on réveille, que l’on fait ce métier. Parce que finalement, le plus beau, ce n’est pas seulement de réaliser un film : c’est de voir qu’il continue à vivre dans l’esprit et dans le cœur des autres.

CHEMINEZ : Effectivement, on a pu sentir l’influence de Transes sur le documentaire Bob Dylan: No Direction Home, qu’il a écrit et réalisé, notamment dans sa manière de s’effacer derrière son sujet.

AHMED EL MAÂNOUNI : Oui, il faut absolument s’effacer derrière son sujet. Sinon on risque de faire un documentaire sur soi. (Rires)

CHEMINEZ : On voulait également évoquer votre passionnante trilogie de documentaires, France-Maroc: Une histoire commune. Est-ce que depuis que vous avez réalisé ces trois films, il y a maintenant quelques années, le Maroc a avancé sur la question de la mémoire de cette tragédie que fut la colonisation ?

AHMED EL MAÂNOUNI : Le regard que portent les Marocains sur la colonisation française est assez étonnant. Il est beaucoup plus apaisé, en tout cas beaucoup moins conflictuel, que celui de nos voisins algériens vis-à-vis de leur propre histoire coloniale. Pourquoi ? Est-ce que cela tient à une sensibilité spécifiquement marocaine ? Peut-être. Chez nous, bien sûr, on parle du passé, mais on a tendance à insister sur ce qui nous paraît positif, plutôt que de rester uniquement sur la blessure.

Je crois que cela s’explique en grande partie par le rôle paradoxal qu’ont joué à la fois le malheur de la colonisation et l’hégémonie française dans l’éveil d’un sentiment national. Avant le Protectorat, à l’époque de l’Empire chérifien, l’idée d’appartenir à une « nation » était presque inexistante. C’est dans l’épreuve que ce sentiment a émergé et qu’il s’est cristallisé.

L’historien et politologue Mohamed Tozy explique d’ailleurs que nous avons beaucoup appris du regard que les Français ont porté sur nous. Leur curiosité pour notre patrimoine, pour notre culture, a indirectement nourri la conscience que nous avions de nous-mêmes, et favorisé la construction d’un sentiment collectif.

Mais cela ne veut pas dire que nous avons oublié la part sombre. Il est difficile de mettre de côté les injustices et les souffrances. En 1992, j’ai réalisé un documentaire intitulé Les Goumiers Marocains, il est entièrement disponible aujourd’hui sur YouTube. Dans ce film, je revenais à la fois sur le lourd bilan humain de la conquête militaire du Maroc par la France, et sur l’histoire bouleversante des soldats marocains envoyés défendre les intérêts français durant les deux guerres mondiales. Ces hommes se sont sacrifiés pour libérer une partie de la France, mais n’ont jamais été reconnus ni récompensés à la hauteur de leur engagement.

Ce film est sorti quatorze ans avant Indigènes de Rachid Bouchareb. À sa sortie, il avait déjà provoqué de vifs débats, et contribué à une réévaluation de l’histoire des Goumiers. On avait commencé à parler sérieusement de leurs retraites impayées, et de la dette morale que la France avait envers eux.

CHEMINEZ : En France, les discours identitaires sont de plus en plus présents, au point que le Rassemblement National a battu des records aux dernières élections. Une étude universitaire récente, intitulée La France tu l’aimes, mais tu la quittes, s’intéressait aux raisons qui poussent de nombreuses personnes françaises de confession musulmane à quitter leur pays à cause de la progression des discours racistes, et notamment islamophobes. En voyant votre trilogie de documentaires France-Maroc, nous nous sommes dits que cela ferait un quatrième épisode très intéressant.

AHMED EL MAÂNOUNI : Oui, je constate ce phénomène moi aussi. Après tout, nous vivons dans un monde en mouvement, un monde où la fixité n’est plus la norme. Rester toute une vie au même endroit devient presque une exception.

Je me souviens, par exemple, de discussions que j’avais eues dans les Ardennes, à l’époque où je tournais ma comédie Fadma. Là-bas, j’ai rencontré des gens qui étaient nés dans une maison et qui, toute leur vie, n’avaient déménagé que… quinze mètres plus loin, dans une autre maison. C’est une situation qui, aujourd’hui, paraît presque inimaginable. Ces profils-là deviennent rares. La plupart des gens bougent, changent de lieu, parfois de pays, et font sans cesse des allers-retours.

On est attirés par des endroits où l’on espère s’épanouir, trouver des opportunités, ou simplement respirer un autre air. Mais en même temps, il y a ce mouvement inverse, presque instinctif : le besoin de revenir sur nos pas. Pas forcément pour s’y installer, mais pour retrouver des sensations enfouies. Ce peut être une odeur, un goût, un bruit particulier… Ces affinités sensorielles sont liées à notre enfance et elles nous donnent immédiatement le sentiment d’être « chez nous », dès qu’on les retrouve. Comme si le corps, la mémoire et l’âme reconnaissaient avant nous l’endroit auquel ils appartiennent.

CHEMINEZ : Nous désirons maintenant évoquer avec vous les défis du cinéma marocain. Le critique de cinéma Serge Deney disait à propos du cinéma algérien : « On y trouve des films, oui, mais pas de cinéma. » Dans son Enquête sur la cinématographie mondiale, publiée en 2000, l’UNESCO a recensé une moyenne de quatre films marocains produits par an entre 1989 et 1999. Selon le Centre Cinématographique National Marocain, un record a été battu en 2023 avec 34 films produits. En tant que réalisateur marocain chevronné, considérez-vous qu’un cinéma a émergé au Maroc ?

AHMED EL MAÂNOUNI : Le bilan est, à mes yeux, très contrasté. D’un côté, vous avez tout à fait raison : il y a une nette augmentation de la production cinématographique au Maroc. Quand j’ai commencé, on produisait au mieux un ou deux films par an. Aujourd’hui, on en compte en moyenne une vingtaine, ce qui est déjà un grand pas en avant. Parallèlement, j’ai noté une réaction positive des pouvoirs publics, qui encouragent la création de nouvelles salles et la réhabilitation de certaines anciennes. C’est une décision que j’applaudis sincèrement… mais qui reste, pour l’instant, insuffisante.

Parce que la vraie crise, elle est ailleurs : le secteur de l’exploitation a énormément souffert, et le public marocain a perdu l’habitude — et même, j’oserais dire, le réflexe — d’aller au cinéma. C’est comme s’il avait perdu son GPS culturel. On peut ouvrir quinze ou vingt salles flambant neuves, ça ne garantit pas que le public va s’y précipiter. Le problème, ce n’est pas seulement l’infrastructure, c’est le désir. Et ce désir-là, il faudra du temps pour le reconstruire. Probablement une génération entière.

Mais il y a des conditions : il faut instaurer une véritable éducation à l’image dans nos écoles, montrer aux jeunes que le cinéma n’est pas seulement du divertissement, mais aussi une école du regard, une source de savoir, une manière de mieux se comprendre soi-même et de comprendre les autres. Si on redonne au public marocain le goût du cinéma, si on lui transmet l’idée qu’il a la chance d’accéder à une immense variété de récits, alors, oui, les salles se rempliront de nouveau.

Encore faut-il que nos responsables culturels aient une vision claire et à long terme. Le cinéma, on le sait, a ce pouvoir unique de rapprocher les êtres humains, même quand ils vivent dans le même pays mais s’ignorent ou se méconnaissent. Vous savez, dans l’économie marocaine, on parle beaucoup de l’horizon 2030 avec la Coupe du Monde de football, qui mobilise déjà toutes les énergies. Eh bien, pourquoi ne pas avoir la même ambition pour le cinéma ? Pourquoi ne pas imaginer un grand plan cinéma marocain, avec un horizon 2030 ou 2035 ? C’est de cette vision, et seulement de cette vision, que dépendra l’avenir de notre cinéma.

CHEMINEZ : Le réalisateur britannique Ridley Scott expliquait récemment en interview qu’il adorait travailler au Maroc, et il louait l’efficacité des équipes marocaines. Il y a un impressionnant vivier de talents au Maroc ; comment permettre l’utilisation de tous ces professionnels au profit d’un cinéma puissant ?

AHMED EL MAÂNOUNI : C’est pour ça qu’il faut une vision. Oui, il y a au Maroc un effort colossal en termes de financement du cinéma. Le système d’avance sur recettes est plus qu’honorable, il n’a pas à rougir de la comparaison avec ce qui se fait ailleurs. Mais produire soixante-dix ou cent films par an ne servirait à rien si, en face, on n’a pas une politique culturelle claire et ambitieuse, qui vise à éduquer le public marocain au plaisir et à l’importance du cinéma. Tant que cette dimension sera absente, nos films risqueront de rester sans spectateurs.

CHEMINEZ : En France, comme dans plusieurs territoires, les salles de cinéma sont maintenant concurrencées par un nouvel acteur : les SVOD (Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max). Le pouvoir politique contraint ces plateformes à réinjecter une partie de leur capital dans le cinéma local. Ainsi, en 2025, le film d’action français le plus ambitieux est un film Netflix. Ces plateformes sont-elles présentes au Maroc ? Et le gouvernement peut-il les forcer à injecter une partie de leurs dividendes dans le cinéma marocain ?

AHMED EL MAÂNOUNI : J’applaudis le système français. C’est ce qu’il faut faire. Il n’y a pas de loi allant dans ce sens au Maroc. Il faut donner plus de moyens de financement, mais aussi plus de visibilité. Il ne sert à rien de produire des films à gros budget s’ils ne sont pas vus. Et je suis convaincu de deux choses. Premièrement, les films doivent être vus partout où on peut les rencontrer : dans une salle de cinéma, sur une plateforme, même sur un smartphone. Deuxièmement, les Marocains doivent absolument rencontrer leur propre image.

CHEMINEZ : On reconnait certains cinéma régionaux (coréen, iranien, irlandais, italien, etc) par certains éléments techniques et certaines thématiques qui les caractérises. Par exemple, le cinéma sud-coréen se distingue par l’utilisation du cinéma de genre pour explorer des thématiques sociales souvent influencées par le marxisme et par ses ruptures de ton souvent brutales et audacieuses. Quels éléments pourraient permettre la reconnaissance critique et populaire d’un cinéma marocain ? Est-ce que le regard que vous portez, en tant que cinéaste sur certaines personnalités marocaines et votre exploration continuelle d’une identité toujours en mouvement, notamment à travers le documentaire, peuvent devenir un modèle de cinéma régional Marocain ?

AHMED EL MAÂNOUNI : À mon avis, l’approche documentaire — même lorsqu’elle s’inscrit au cœur d’un film de fiction — est sans doute la voie la plus noble du cinéma. Bien sûr, c’est un goût personnel, mais j’avoue que ça me réjouit de voir de jeunes cinéastes emprunter ce chemin-là. Je pense par exemple à la réalisatrice marocaine Asmae El Moudir, dont le travail me touche particulièrement.

Pourquoi est-ce si important ? Parce que je crois que nous souffrons, nous les Marocains, de ne pas nous rencontrer assez à l’écran. Notre image, nous la voyons trop rarement, ou alors à travers des regards biaisés, déformés, parfois folklorisés. Or, nous avons un besoin vital de nous confronter à cette image véritable : pour mieux nous connaître, pour prendre conscience de nos forces mais aussi de nos fragilités, et à partir de là, pouvoir évoluer et nous épanouir.

Le documentaire, par son exigence de vérité et sa proximité avec le réel, permet cette rencontre. Même quand il se glisse dans une œuvre de fiction, il rappelle qu’au cinéma, il ne s’agit pas seulement de raconter des histoires mais aussi de donner à voir une réalité humaine, avec toute sa complexité. Et c’est précisément cette démarche-là qui, selon moi, nous aide à avancer collectivement.

CHEMINEZ : Votre prochain film sera donc consacré à Touria Chaoui ?

AHMED EL MAÂNOUNI : Nous sommes confrontés à des problèmes de financement. Que ce soit pour le premier ou pour le quinzième film, c’est toujours le même chemin de croix. Je travaille en parallèle sur un projet de film documentaire consacré au peintre marocain Abdelkébir Rabi’. Je pense pouvoir terminer ce travail plus rapidement.

CHEMINEZ : Merci d’avoir répondu à toutes nos questions.

AHMED EL MAÂNOUNI : Merci à vous.

Votre commentaire