De l’écrivain argentin Jorge Luis Borges à l’auteur colombien Gabriel Garcia Márquez (Prix Nobel de Littérature en 1982), en passant par le guatémaltèque Miguel Ángel Asturias (Prix Nobel de Littérature en 1967), l’Amérique du Sud regorge d’écrivains d’avant-garde qui se sont illustrés dans le Réalisme Magique et dont l’objectif était de révéler la magie cachée dans la banalité. Miguel Bonnefoy, qui vient de remporter coup sur coup le Grand prix du roman de l’Académie française et le prix Femina pour son dernier roman Le Rêve du Jaguar – publié aux éditions Payot et Rivages –, s’est donné pour mission de raconter l’exceptionnelle destinée de ses grands-parents maternels. Mais des personnages aussi étonnants ne pouvaient que naître dans une ville mythique, Maracaibo, dont Miguel Bonnefoy nous a ouvert les portes le temps d’un entretien exceptionnel.

Interview dirigée par Gaëtan DESROIS et Lamia DIAB EL HARAKE

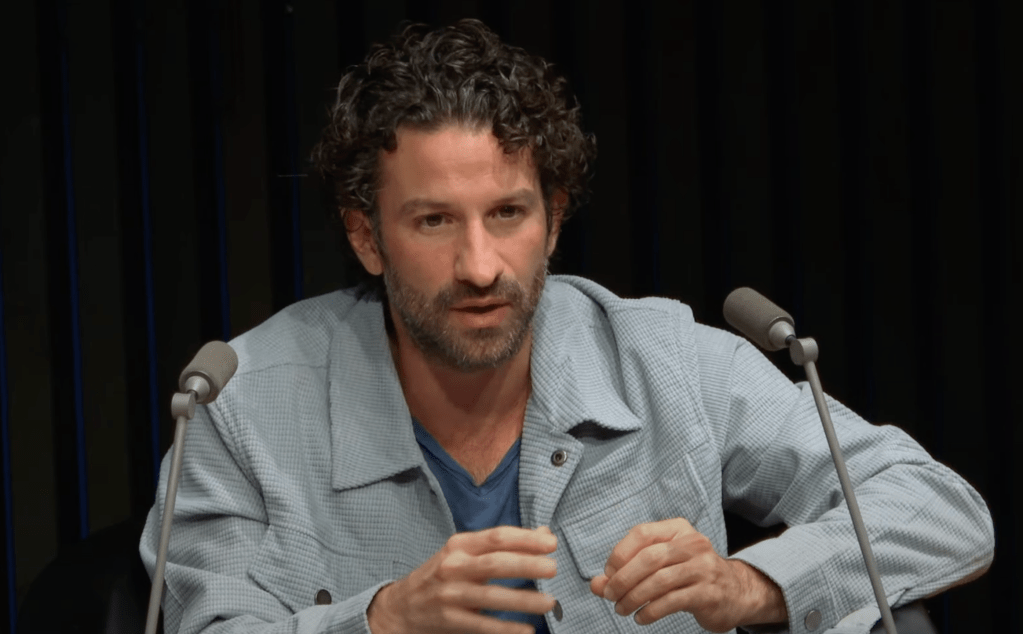

CHEMINEZ : Bonjour Miguel. Pouvez-vous vous présenter pour nos lecteurs qui ne vous connaissent pas encore ?

MIGUEL BONNEFOY : Bonjour, je suis Miguel Bonnefoy, je suis un écrivain franco-vénézuélien et mon dernier roman s’appelle Le Rêve du Jaguar.

CHEMINEZ : À propos du Rêve du Jaguar, comment est né ce projet d’écriture ?

MIGUEL BONNEFOY : Je portais cette histoire dans mon ventre depuis des années. J’ai toujours su que je voulais écrire sur mon grand-père et sur ma grand-mère, Antonio Borjas Romero et Ana Maria Rodriguez, qui étaient deux personnages étonnants. Non seulement ils ont fait des choses inspirantes, comme fonder une université, devenir la première femme médecin gynécologue-obstétricienne, devenir cadiologue-chirurgien, mais ils étaient en plus des transfuges de classe. Ils sont nés dans la misère, mais par leur force, par leur courage, par leur abnégation, par leur férocité dans la vie, ils sont parvenus à gravir cette hiérarchie sociale pour atteindre des sommets incroyables.

J’ai toujours su que je voulais écrire sur eux, mais j’attendais d’avoir un peu plus de maturité au niveau de la plume, pour pouvoir inclure dans leur petite histoire la grande Histoire politique du Venezuela. Ce tissage entre la grande Histoire et la petite était la plus difficile à gérer. J’ignore si j’y suis parvenu, mais ce qui est certain c’est que j’ai attendu pendant des années que ça vieillisse dans les barriques de mon cœur pour sortir ce livre.

CHEMINEZ : Vous avez publié cinq romans, tous écrits en français. Dans une interview, la scénariste et dessinatrice de bandes-dessinées libanaise Zeina Abirached confiait que pour évoquer la Guerre du Liban, elle avait besoin de passer par la distanciation offerte par le français. Écrivez-vous aussi en espagnol ? Et écrivez-vous en français sur le Venezuela parce que, vous aussi, vous avez besoin de cette même distanciation permise par une autre langue ?

MIGUEL BONNEFOY : C’est une belle idée. Oui, sans doute. En effet, passer par une autre langue, cet abyme entre la langue du territoire et la langue d’écriture, permet d’avoir une distance saine, équilibrée, qui te fait voir un peu mieux le tableau et te fait décrire un peu mieux les personnages parce que tu n’as pas le nez collé à eux. De la même manière que lorsque tu veux te souvenir de quelque chose, le souvenir finit paradoxalement par s’éclairer avec le temps. Plus le temps passe, plus le souvenir finit par être dépoussiéré, dégommé, élagué de ses détails inutiles et ne surgissent que les colonnes principales, que la force du symbole, que la beauté du signe, que l’épaisseur d’une allégorie. C’est sans doute ce que m’a donné cette distance avec la langue française. Le fait d’écrire sur un territoire qui n’appartient pas au français mais de l’écrire en français m’a permis d’entrer dans l’Histoire et la description du Venezuela et du Chili par une autre porte.

CHEMINEZ : Dans Le Rêve du Jaguar, vous revenez à Maracaibo, qui était déjà le lieu d’action de plusieurs de vos romans. Vous faites de Maracaibo une ville-monde. Est-ce parce que Maracaibo est réellement une ville-monde ou est-ce parce que la destinée exceptionnelle de vos grands-parents nécessitait forcément un cadre exceptionnel peuplé de forbans, de prostituées à la chevelure éclatante et d’animaux gigantesques ?

MIGUEL BONNEFOY : Je pense que c’est les deux. D’une part, je voulais être le plus fidèle et le plus loyal possible à la réalité : fatalement, comme leur histoire se déroulait à Maracaibo, au Venezuela, il m’a semblé évident que cette ville deviendrait le lieu d’action de mon roman. De la même manière que Faulkner quand il nomme son Mississipi et Giono quand il nomme son Manosque, le fait de nommer un lieu, de le singulariser, de lui créer une authenticité, lui donne paradoxalement une forme d’universalité. Plus tu es précis, plus tu es universel. Je me suis dit que si je nommais les lieux, si je nommais les êtres, si je donnais les vrais noms, ça permettrait d’incarner quelque chose et le mythe deviendrait plus large. Je dois aussi souligner que Maracaibo et ses légendes sont extraordinaires. C’est une ville qui porte de la magie à l’intérieur. Donc tout concordait, tout confluait, pour en faire une ville un peu mythique.

CHEMINEZ : Pour continuer de parler de l’espace dans votre œuvre romanesque, nous voudrions prendre un peu de recul en comparant votre travail à celui d’un autre écrivain, le britannique Alan Moore, dont le nouveau roman Le Grand Quand est l’un des grands titres de cette rentrée littéraire d’automne 2024.

MIGUEL BONNEFOY : Ah oui, je vois très bien. Alan Moore a écrit Jérusalem, n’est-ce pas ? C’est complètement fou !

CHEMINEZ : Tout à fait. D’ailleurs, Jérusalem et Le Grand Quand sont la continuation d’une approche qui est apparue dans son œuvre avec la bande-dessinée From Hell puis dans le roman La Voix du Feu : très influencé par le travail de Guy Debord et du poète anglais Iain Sainclair, il s’intéresse depuis de nombreuses années au concept de psychogéographie, qui est l’étude de l’influence de l’histoire des lieux sur la psyché des Hommes. Par certains côtés, Le Rêve du Jaguar nous a semblé participer d’une démarche analogue, notamment lorsque vous évoquez des événements qui peuvent paraître complètement banals au premier abord, mais qui ont finalement une influence manifeste sur la destinée de vos personnages. On songe notamment à l’histoire vraie du Pingouin de Maracaibo.

MIGUEL BONNEFOY : Je trouve ça hyper intéressant. Un psychanalyste avait développé toute une théorie sur l’Amérique latine. Il expliquait que l’Amérique latine est composée des descendants de ceux qui ont fui l’Europe. Parce qu’ils étaient pourchassés par la police, parce qu’ils étaient fous et qu’on voulait les éloigner, parce qu’ils étaient ruinés et qu’ils étaient poursuivis par leurs créanciers, parce qu’ils avaient envie de fuir leurs femmes et leurs enfants et qu’ils voulaient vivre une vie de célibataire. Tous les jeunes adolescents qui étaient un peu fougueux, dont les parents ne savaient quoi faire, étaient mis dans un bateau pour découvrir le rêve latino-américain. L’Amérique latine s’est remplie de tous les fous des cabarets, de tous les pirates, corsaires et flibustiers, de tous les joueurs de cartes, de tous les rufians, les brigands, les ladres, de tous les malheureux.

En quelque sorte, la culture et l’idiosyncrasie latino-américaines ont cette espèce de réalisme magique, ont cette folie, ce bouillon dément à l’intérieur, parce que nous sommes tous fils de ceux qui auraient dû être dans des prisons ou des hôpitaux psychiatriques. Selon ce psychanalyste, l’Amérique du Sud serait devenue un continent de fainéants. Parce ce qu’il y avait une telle lumière, un tel soleil (surtout dans les Caraïbes), parce que la terre était si larvée et si huilée, qu’il n’était pas nécessaire de la travailler énormément pour avoir des fruits et des légumes. Ce qui a fait des agriculteurs plutôt fainéants. Les mers et les rivières sont si gorgées de poissons, il n’est pas non plus nécessaire d’être un pêcheur avisé et très éprouvé, parce qu’il suffit de tendre une canne à pêche pour avoir une très bonne pêche du jour. Il n’est pas non plus nécessaire d’être un bon chasseur, puisque le ciel est rempli d’oiseaux et les jungles sont remplies d’animaux.

Tout cela aurait eu pour conséquence un peuple paresseux, un peuple de gens tranquilles qui ont toujours tout eu. Au Venezuela, on dit que le 23 janvier 1958, lorsqu’ils ont voulu faire une révolution pour faire tomber le dictateur, tout le monde aurait attendu le soir parce qu’il fallait faire une sieste l’après-midi. Une révolution n’est pas une excuse pour louper la sieste ! (rires) On peut peut-être y voir une porosité entre la géographie des lieux, leur luxuriance, et les peuples qui y vivent et qui s’y sont adaptés.

CHEMINEZ : À ce sujet, nous voudrions vous faire réagir à une citation d’Alan Moore qui nous fait penser à votre approche : « Les rues dans lesquelles nous vivons ne sont pas composées que de briques et de mortier. On ne marche pas dans une vraie rue, on marche dans la rue qui est dans notre tête. Ce qui compte, ce ne sont pas les matériaux dans lesquels les rues sont construites, ce sont les associations et les souvenirs qu’ils représentent pour nous. »

CHEMINEZ : Enfin, nous voudrions revenir sur la mort de Chinco. Sa fille, Ana Maria, sait d’avance que son père va mourir lorsqu’elle voit un énorme papillon noir dans sa chambre. Cela nous a fait penser aux intersignes, ces présages de mort qui se manifestent parfois sous la forme d’animaux, qui sont très présents dans les légendes bretonnes. Ils occupent notamment une large place dans La Légende de la Mort d’Anatole Le Braz. Vous êtes-vous inspiré de légendes sud-américaines pour ce passage ?

MIGUEL BONNEFOY : J’aime beaucoup cette idée : ce ne sont pas les rues de Maracaibo que j’ai traversées qui m’ont donné l’inspiration du roman mais au contraire le souvenir de ces rues, l’association des idées que j’ai pu faire avec d’autres lectures, des poèmes lus ici et là, d’un film vu, d’une histoire racontée par ma mère ou ma grand-mère, qui finalement se mêlent dans une photo des années 30 et dans laquelle j’ai projeté une quantité de choses. Et finalement ce n’est pas du tout la description de la vraie rue que tu es en train de faire, mais plutôt du grand puzzle des mille fragments de choses qui t’ont composé et qui donne cette page. D’ailleurs, si demain tu vas à Maracaibo en suivant les lignes du Rêve du Jaguar, je pense que tu ne reconnaitras pas la ville. À tel point que tu te diras sans doute : « Ce monsieur est en train de parler d’une autre ville. » C’est ça qui est beau : on marche sans cesse dans nos souvenirs et non pas dans des rues réelles.

CHEMINEZ : Chinco, le père d’Ana Maria, votre grand-mère, est un opposant au régime. Mais vous n’écrivez pas spécifiquement à qui il s’oppose. Cela donne l’impression que, comme nombre de personnages de vos romans, sa destinée borgésienne était de devenir résistant.

MIGUEL BONNEFOY : Je n’ai pas voulu donner d’explications très longues, très complexes ou très mielleuses sur la situation politique du moment, parce que, cher ami, je pense que tout le monde s’en fiche. Je pense que le français s’en fout un peu de savoir si dans les années 1940-50 il y avait une dictature au Venezuela, si elle était comme ci ou comme ça, et donc le parti socialiste résistait de telle façon. C’est beaucoup de choses très précises de l’historiographie, de l’économie et de la politologie vénézuéliennes qui n’intéressent pas les Français. Ce que je comprends tout à fait ! De la même façon, un Vénézuélien ne s’intéressera pas à toutes les différentes couches de l’Histoire de la IIIème République en France. Il résumera l’Histoire politique française depuis 1789 à : « Il y a eu une révolution à un moment, et après il y a eu des présidents. » J’ai voulu universaliser le texte, sans étouffer, sans déranger le lecteur avec mille petites précisions, et j’ai fait de Chinco et plus tard d’Antonio des allégories de la résistance pour que le lecteur puisse se projeter dans ces personnages comme des sortes de doubles.

CHEMINEZ : Nous voudrions vous faire part d’une expérience tout à fait personnelle. Nous avons été appelés par votre roman grâce à des interviews que vous avez faites. Nous avons beaucoup aimé votre roman, mais nous avons été frappés par le décalage entre votre langage oral et votre langage écrit. À l’oral, vous utilisez de nombreuses figures de style, telles que la métaphore et la comparaison, souvent dans des rythmes ternaires. À l’écrit, vos figures de style sont plus discrètes. La poésie de votre écriture se trouve peut-être ailleurs, dans la manière que vous avez de raconter certains événements, de restituer la magie du quotidien et de la banalité. Par exemple, l’arrivée d’un pingouin sur les côtes vénézuéliennes va être une irruption du magique dans le banal. Il y a une différence de votre approche de la poésie à l’oral et à l’écrit.

MIGUEL BONNEFOY : C’est drôle que vous en parliez, parce qu’habituellement l’on me dit plutôt l’inverse : « Vous écrivez comme vous parlez et vous parlez comme vous écrivez. » Je trouve que vous avez également raison. Au moment de faire des rencontres littéraires, j’aime beaucoup parler avec les lecteurs, d’une façon un peu poétique, de donner des anecdotes et des références littéraires qui me plaisent. C’est une manière de me montrer généreux avec eux. De leur dire : ceci m’a plu, permettez-moi de vous le raconter.

À l’écrit, je peux moins me permettre ce type d’amitié invisible, cette fraternité de l’instant, puisque je suis en train de raconter une histoire. Il faut donc que je fléchisse devant une structure narrative, une construction romanesque. Je ne peux donc pas me permettre le luxe de faire des digressions et de me ramifier sans cesse. Il y a une contrainte presque oulipienne, qui est celle de suivre le plan détaillé de ton roman, tandis que dans les rencontres littéraires et dans les conférences, tu peux tout te permettre, puisqu’on est entre amis.

CHEMINEZ : Sans oublier le fait que vous semblez chercher une épure à l’écrit, qui est absolument visible.

MIGUEL BONNEFOY : Oui, tout à fait. Que je n’ai pas le temps de faire à l’oral, fatalement. À l’écrit, je cherche à faire en sorte que chaque phrase soit auto-suffisante. Chaque phrase raconte une petite histoire.

CHEMINEZ : Nous voudrions parler d’analphabétisme. Dans Le Voyage d’Octavio, vous avez écrit : « Personne n’apprend à dire qu’il ne sait ni lire ni écrire. Cela ne s’apprend pas. Cela se tient dans une profondeur qui n’a pas de structure, pas de jour. C’est une religion qui n’exige pas d’aveu. » Vous avez travaillé à l’Alliance Française. Qu’avez-vous retiré de cette expérience ? Et pourquoi l’analphabétisme vous intéresse ?

MIGUEL BONNEFOY : Pour mon premier roman, je suis parti au Venezuela et en Argentine. Dans ce dernier pays, je me suis rendu dans une ville qui s’appelle Resistencia, dans la province du Chaco, et qui a le plus haut taux d’analphabétisme de toute l’Amérique Latine. Là-bas, j’ai travaillé dans une librairie et dans une maison d’édition, et j’ai été frappé de voir des gens acheter des livres pour leurs enfants et des personnes qu’ils connaissaient, alors qu’eux-mêmes ne savaient ni lire ni écrire. J’ai trouvé ça passionnant !

Au Venezuela, j’ai travaillé pendant un temps dans la mission Robinson, une mission du gouvernement pour lutter contre l’analphabétisme et qui donnait des cours gratuits d’écriture et de lecture. J’y ai vécu des scènes fabuleuses et hallucinantes avec des gens qui ne savaient ni lire ni écrire. Je me souviens d’une grand-mère, qui assistait à 85 ans à son premier cours d’écriture de sa vie, et qui apprenait à écrire le mot maman. Ça m’a bouleversé.

Je me suis dit : Qu’est-ce que ce serait beau d’écrire un premier roman sur un analphabète, qui en apprenant à lire et à écrire, apprendrait à nommer le monde. Nommer le monde le fait renaître, le fait se refaire. C’est comme donner une seconde chance au monde. Le Voyage d’Octavio, c’est un géant débonnaire qui apprend à lire et à écrire. Quand il commence à faire son grand voyage, il ne fait que renommer le monde, et ça me permettait de ressortir, à la Gide, des mots oubliés, à travers une végétation et une nature, que je me permettais de renommer, de replacer dans le dictionnaire, sortir de l’oubli certains mots.

CHEMINEZ : Vous semblez citer beaucoup plus facilement les années lorsque vous évoquez la France que lorsque vous évoquez le Venezuela. On se demandait si c’était parce que le temps ne s’écoule pas de la même façon dans les deux pays. Pour aller plus loin, lorsque vous donnez des repaires temporels dans Le Rêve du Jaguar, ce sont souvent des repaires français. Vous avez parlé tout à l’heure de votre volonté de ménager votre lectorat français, mais est-ce que ce n’est pas aussi la représentation du fait que l’Occident, par le biais de la colonisation, a imposé son temps à l’Amérique du Sud ?

MIGUEL BONNEFOY : Je trouve que c’est une lecture beaucoup plus belle et beaucoup plus profonde que celle que j’ai pu faire. On oublie trop souvent qu’on écrit par instinct, par intuition. Je n’ai pas du tout pensé à des temps différents des deux côtés de l’Atlantique. J’ai voulu, pour Héritage et pour Le Rêve du Jaguar, qui sont des livres qui se passent à cheval entre les deux continents, être centré tantôt sur le Venezuela, tantôt le Chili, sans tellement passer par Paris et par la France, en me disant que j’écrirai des livres plus français plus tard. Pour ne pas confondre le lecteur, pour ne pas le balloter d’un continent à l’autre durant tout le livre, pour le laisser dans cette petite bulle onirique, j’avais envie de rester le plus possible soit dans la maison 3H de Maracaibo soit dans la maison de la rue Santo Domingo du Chili dans Héritage. Les excursions que je faisais en France étaient obligatoires pour le procédé narratif et je ne pouvais pas faire autrement. Mais à aucun moment, j’avais pensé à cette idée du temps qui passerait plus lentement sur un continent que sur l’autre, mais je trouve ça super intéressant.

CHEMINEZ : Enfin, nous voudrions revenir sur la mort de Chinco. Sa fille, Ana Maria, sait d’avance que son père va mourir lorsqu’elle voit un énorme papillon noir dans sa chambre. Cela nous a fait penser aux intersignes, ces présages de mort qui se manifestent parfois sous la forme d’animaux, qui sont très présents dans les légendes bretonnes. Ils occupent notamment une large place dans La Légende de la Mort d’Anatole Le Braz. Vous êtes-vous inspiré de légendes sud-américaines pour ce passage ?

MIGUEL BONNEFOY : C’est très intéressant. Ma grand-mère m’avait raconté une histoire, qui voudrait que dans les Caraïbes vivent des papillons noirs, qu’on appelle les Taras, et qui lorsqu’ils sont petits rentrent par les fenêtres des chambres, grossissent à l’intérieur de la pièce, et deviennent tellement énormes qu’elles ne peuvent plus ressortir par la fenêtre parce qu’elles sont dans l’incapacité de passer par les barreaux. Elles restent alors dans les coins des plafonds comme de grandes tâches noires, et on dit que ce sont des sorcières noires qui annoncent la mort.

J’en ai vu une dans la chambre de ma grand-mère. Allongée sur son lit, la tête posée sur ses oreillers, ma grand-mère m’a dit : « Regarde, il y a une tara. Ça signifie que la mort est proche. » Ça m’a tellement impressionné quand j’étais enfant qu’au moment d’écrire le livre sur cette mort qui dialogue avec les vivants, qui traverse la famille, qui vient chercher les personnages, tout ce jeu avec la mort qui est un classique dans les cultures animistes, dans les Caraïbes mais aussi en Afrique, j’ai voulu le symboliser avec cette tara noire. C’est à la fois un souvenir d’enfance et un clin d’œil à toute cette mythologie de la Sante Dia, de la Magie Noire qu’on trouve dans les Caraïbes.

Votre commentaire