Le premier film du Suédois Roy Andersson que j’ai eu l’occasion de voir n’est autre que sa réalisation la plus récente, Pour l’éternité (2019).

Enfin… Pour l’Eternité n’est pas un film. C’est un grand diaporama. Et pourtant c’est bien du cinéma. Du bon cinéma. Du septième art. De l’art. De l’art tel que je l’aime, et que d’autres ont bien évidemment le droit de détester.

Un diaporama où se succèdent des plans fixes au grand angle. Des tableaux animés. Peu animés. Mais ce peu d’animation est infiniment plus fort que les débauches cinétiques du cinéma de grande consommation. Mais ces tableaux sont denses dans leur dépouillement, profonds dans leur sobriété. Edward Hopper devenu adepte du pastel, avec quelques accents de Paul Delvaux ou de Chirico. À chaque fois ou presque, un petit univers clos, mais jamais complètement (chambre avec fenêtre, salle de restaurant, coin de ville, quai de gare…), et parfois, comme sur le plan ultime, de grands espaces. Mais, de toute façon, toujours une profondeur de champ habitée, ou un hors champ qui interpelle.

Le propos de cette œuvre est d’une simplicité déconcertante et d’une ambition extrême. La vie. La vie telle qu’on peut la voir. Voir la vie, des individus, dans le monde. La réalité décousue et finalement poétique de l’existence. Un peu comme dans l’excellent Paterson de Jarmusch, mais avec des partis pris esthétique et narratif plus jusqu’au-boutistes, et un propos finalement beaucoup plus sombre et critique. Ce serait un Jarmusch qui aurait fréquenté Beckett et Ionesco. Beckett pour ses personnages tellement humbles, dérisoires, dans un univers tellement gris. Ionesco pour ses dialogues transpirant l’incommunicabilité. Et peut-être Brecht aussi, pour la distanciation que le film (utilisons tout de même ce terme) nous invite à adopter. On ne s’approche jamais des personnages, visuellement, et pourtant notre proximité est évidente, par et pour l’esprit.

La narratrice intervient sporadiquement et sobrement, presque sur chaque tableau, selon une vaste anaphore qui structure l’ensemble de l’œuvre : « J’ai vu une femme qui », « J’ai vu un homme qui… ». Et, finalement, s’interroger sur ce « je » qui a vu, en même temps que sur ce que nous voyons, contribue à la profondeur du tout, à l’interrogation existentielle…

Ces hommes et ces femmes qui ont été vus et que nous voyons, nous renvoient à l’essence de l’humain. De l’humain émotionnel et métaphysique en même temps. Jalousie, gaieté, déréliction, amour, solitude, admiration… Nous observons, nous nous observons, dans un irréalisme qui ôte largement le voile de l’illusion – puisqu’il n’y a rien de plus illusoire, dans le sens trompeur du mot, que le réalisme et ses codes. Dans une intemporalité aux apparences désuètes. Devant l’étal du poissonnier, un mari gifle sa femme et lui clame son amour. Des jeunes filles dansent sur un chemin sous des regards bienveillants. Un serveur renverse du vin. Une femme enlève ses chaussures dont l’une a perdu son talon. Hitler, muet, écoute dans son bunker les bombardements qui se rapprochent… Et puis quelques personnages sont récurrents. Il y a cet homme vieillissant qui sent qu’il a raté sa vie en se comparant à son ancien camarade de classe : un être jadis insignifiant devenu titulaire d’un doctorat et qui désormais ne lui adresse plus la parole. Il y a ce pasteur décati et névrosé ayant perdu la foi, probable clin d’œil aux Communiants, de Bergman.

Et puis l’humour, discret, sombre ou joueur, c’est selon. Qui va se nicher jusque dans tel ou tel procédé comique vidé de sa drôlerie (Beckett, encore ?) …

La vie humaine est absurde, mais le dire… ou mieux : le montrer… lui donne enfin sens, peut-être, jusqu’à l’exaltation, jusqu’à l’élévation, comme celle des deux amoureux flottant au-dessus d’une ville en ruines dans une étreinte angélique et surréelle.

La chaîne Arte a eu la bonne idée de proposer une rétrospective consacrée à Roy Andersson, et j’ai bien sûr sauté sur l’occasion.

Si le premier opus du réalisateur, Une histoire d’amour suédoise (1970), joue déjà sur la cohabitation incessante de la beauté et de la laideur, de la joie et de la souffrance, de l’émotion et de la froideur, de la fraîcheur et de la lourdeur, de l’humanité et de l’inhumanité qui sont en l’être humain, l’art cinématographique d’Andersson n’y est pas encore ce qu’il va devenir par la suite et reste finalement assez traditionnel dans sa réalisation et son montage.

En revanche, trente ans plus tard, la trilogie qui suivra sera, à quelques détails près, marquée de la griffe très personnelle qui se retrouve dans Pour l’éternité. Chansons du deuxième étage (2000), Nous les vivants (2007) et Un pigeon perché sur une branche philosophait sur l’existence (2014) ont en commun cette cinématographie fondée sur « l’image complexe » qu’Andersson lui-même a théorisée : ces plans presque toujours fixes constituant des tableaux vivants qui durent généralement plusieurs minutes. Comme dans un tableau de Bosch ou de Brueghel – certes en moins foisonnant –, l’image, large et amplifiée par une profondeur de champ qui la décompose en plusieurs plans porteurs de sens, invite le spectateur à une exploration non guidée et lui en donne le temps. À nous, devant l’écran, de regarder vraiment, de s’interroger, de réfléchir… aux antipodes d’un cinéma de pur divertissement qui nous soumet à la passivité en cherchant à faire de nous de simples réceptacles à flashs visuels, éclats sonores et secousses émotionnelles simplistes.

On parle souvent aussi de successions de saynètes pour décrire les films d’Andersson. Il ne faudrait pas toutefois oublier les effets structurants d’une certaine répétitivité, de divers leitmotivs, dans l’action (les pitoyables Sam et Jonathan qui essaient en vain de vendre leurs trois pauvres articles de farces et attrapes dans Un pigeon…), dans les lieux (les bars, les appartements impersonnels, les chambres d’hôpitaux…), dans les paroles (« Je suis content.e que vous alliez bien ») … Chaque film n’est donc pas une simple juxtaposition de sketchs dépareillés, mais trouve une unité profonde par ces divers fils narratifs qui tissent un ensemble à la fois contrasté et cohérent.

Cette cohérence provient à coup sûr également de ce qui pourrait bien être le propos, l’intention, du réalisateur. Je parlais, au sujet de Pour l’éternité, d’une évocation, apparemment simple et caricaturale de la vie humaine, dans ce qu’elle a de dérisoire et de poétique, d’absurde et de signifiant, de comique et de tragique, d’atrocement cruel et, parfois, de tendrement innocent (je pense par exemple au personnage d’Anna, amoureuse naïve et rêvant de mariage avec son idole de guitariste, dans Nous les vivants). Il est nécessaire sans doute d’y ajouter la présence d’une critique sociale lucide, et souvent pessimiste. Et l’on est alors bien loin de la caricature et de la simplicité ; on entre au contraire – pour peu qu’on s’en donne la peine, puisqu’Andersson a l’intelligence et le respect de ne pas faire le travail à notre place – dans la complexité nuancée de ce qui constitue le chantier perpétuel et jamais achevé de l’humain comme individu et comme animal social.

Ces films sont peuplés d’êtres blafards et bedonnants, représentants d’une humanité partiellement déshumanisée par un ordre social où règnent l’indifférence et le mépris, où l’on est souvent à la fois victime et coupable. À l’image par exemple du personnage de Kalle dans Chansons du deuxième étage, torturé par l’image ou la présence obsessionnelle et fantomatique, d’un ami à qui il devait une somme d’argent qui l’aurait probablement sauvé du suicide.

Une humanité, en outre, privée des repères spirituels : j’évoquais le pasteur en crise de Pour l’éternité ; on pourrait aussi mentionner le symbolisme peu ambigu de la scène finale de Chansons…, où le même Kalle se débarrasse, sur une décharge sauvage, des quantités de crucifix de divers formats dans lesquels il avait investi et dont il avait pu rêver que la revente lui aurait rapporté l’argent et rendu le statut social qui lui manquent cruellement.

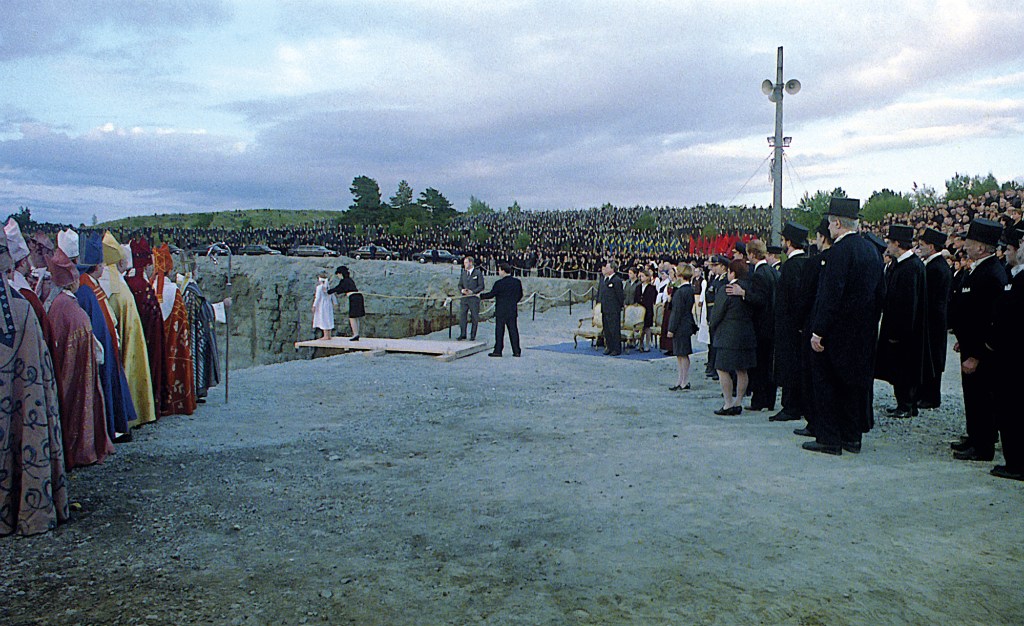

Une humanité spectatrice de ses propres atrocités, aussi. Témoin et complice à la fois. Comme si être spectateur apportait le confort de l’irresponsabilité : celle de la foule qui assiste à la cérémonie pompeuse et tragique au cours de laquelle une enfant vêtue de blanc est précipitée du haut d’une falaise, en guise de sacrifice (Chansons…), celle du groupe d’aristocrates croulants devant le spectacle des esclaves noirs que l’on enferme dans le tambour de cuivre géant d’un orgue rotatif et macabre que l’on va faire tourner au-dessus d’un brasier (Un pigeon…).

Bref, si vous ne faites pas partie de ces spectateurs-là, si vous ne craignez pas de vous confronter à un cinéma déroutant et exigeant, à des films que d’aucuns auront vite qualifiés de mortellement ennuyeux et incompréhensibles, si vous avez dans vos perspectives d’autres horizons que Fast And Furious, si vous acceptez – sans prétention – de jouer le jeu d’une certaine intelligence, et si vous ne connaissez pas encore Roy Andersson, je vous suggère de vous intéresser à ce grand bonhomme atypique du cinéma international et de regarder au moins un des films de la trilogie, ou bien Pour l’éternité.

Pour terminer, laissons la parole à Roy Anderson lui-même, évoquant ses thématiques lors d’un entretien présenté dans le dossier de presse de Pour l’éternité.

Votre commentaire