Poursuivons donc notre comparaison entre l’industrie audiovisuelle et la production littéraire. Le scénariste de la série Lost, Carlton Cuse, disait déjà en 2013 : « On fait les séries comme les fabricants de chips. Ils savent quels additifs mettre dans leur produit pour vous pousser à en manger plus. Nous, on fait en sorte que vous vouliez voir l’épisode suivant. » Cette déclaration en forme d’aveu et de comparaison entre industrie alimentaire et production des séries nous incite à pousser la réflexion plus loin.

Quels est l’objectif ultime de l’industrie alimentaire – et d’ailleurs de l’industrie en général ? Avant tout, le profit bien évidemment. Comment obtenir un profit optimal ? En faisant en sorte que la production soit la moins coûteuse possible et que la consommation apporte le plus de bénéfices possible. Pour qu’elle apporte au mieux ces bénéfices, il faut toucher un maximum de consommateurs, et de la manière la plus durable possible.

C’est bien ce qui se passe pour les séries. Dès septembre 2014, un article de TV Mag / Le Figaro disait ceci : « les séries sont bien sûr une manne inépuisable. Elles sont peu chères à produire (un épisode d’une série «normale» coûte environ trois fois moins cher qu’un unitaire […]). Elles fidélisent chaque année plus de téléspectateurs, ouvrent la voie à de nouveaux modes de consommation et permettent aux chaînes, entre la diffusion en live, le replay […], la VOD et le binge watching[1] (pratique qui consiste à regarder en une fois tout ou partie de la saison d’une série), de consolider leurs audiences. »

Afin d’atteindre ces objectifs, des stratégies de production et des techniques de mercatique puissantes sont mises en œuvre. Pour ce qui est de la production, si l’on prend l’exemple du domaine littéraire, on constate des innovations qui interrogent ; ainsi de grands éditeurs – c’est au moins le cas de Belfond -, proposent à certains écrivains débutants de publier leur livre chez une entreprise partenaire, maison d’autoédition. Leur but, assez explicitement avoué ? Tester, sans aucun investissement de leur part, s’il y a un potentiel commercial exploitable.

Pour ce qui est de la mercatique, les ficelles sont nombreuses. On constate en particulier que les maisons d’édition investissent de plus en plus dans des partenariats (parfois carrément rémunérés) avec des influenceurs populaires, à même de « vendre » les dernières parutions, spécialement à un public jeune. En outre, les réseaux sociaux et autres sites internet sont une source abondante pour mieux connaître les goûts et les attentes du public. Sur des sites littéraires tels que Babelio ou Booknode, ou même sur des sites commerciaux, dont le tentaculaire Amazon, les livres sont critiqués, évalués, classifiés. Plus largement, on le constate, nous vivons dans une société où le consommateur, l’usager, est sans cesse sollicité individuellement pour donner son avis, afin que ce qu’on lui procure satisfasse ses besoins, ses désirs personnels. Le livre n’échappe donc pas à la règle et les éditeurs s’appuient, comme les autres entrepreneurs, sur cette manne d’informations exploitables. La production littéraire tend alors naturellement à s’adapter aux tendances dominantes qui ressortent de cette masse de données individuelles, de manière à assurer la meilleure rentabilité. Si l’on constate que quantité de lecteurs sont accros à tel type de personnage, tel « univers », telle modalité d’écriture ou simplement tel auteur… on a tout intérêt à miser dessus, de manière insistante et répétitive (d’où les séries), pour avoir les meilleures chances de succès.

Je ne dis évidemment pas que ces motivations commerciales règnent de manière absolue sur la création littéraire (ou audiovisuelle), mais qu’il ne faut pas les sous-évaluer et imaginer que le livre est systématiquement le fruit d’une passion artistique d’écrivain, motivé par ses seules et admirables aspirations lyriques, intellectuelles ou esthétiques… Les auteurs de Matérialismes, culture & communication, ouvrage publié aux Presses des MINES en 2019, citent ainsi le chercheur Bernard Miège, pour qui « une grave erreur serait de séparer les industries culturelles de l’ensemble des autres branches industrielles et d’en faire un secteur à part, préservé en quelque sorte ».

Si l’existence de comportements addictifs chez le lecteur influence la nature des productions éditoriales, selon les modalités exposées ci-dessus, faut-il s’inquiéter ? D’abord pour la « qualité » de ce qui est publié. Y a-t-il un risque de standardisation, d’appauvrissement, voire de « malbouffe » littéraire ?

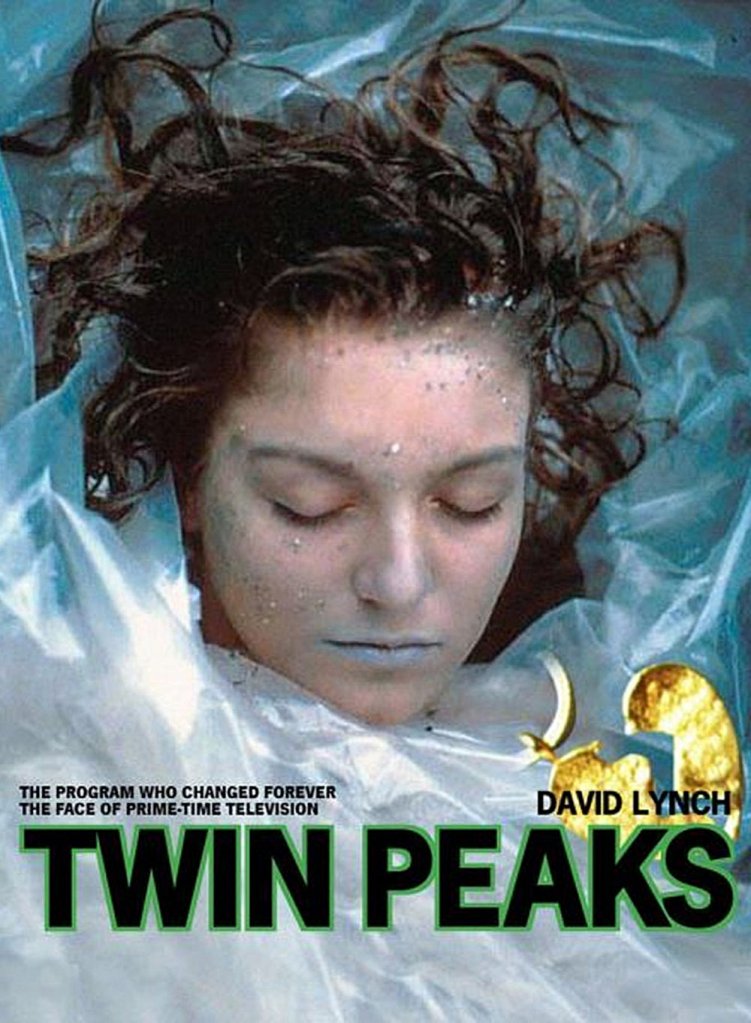

Concernant les séries audiovisuelles, Agnès Chauveau, dans l’article déjà mentionné, affirmait : « Les séries sont à l’origine d’une véritable révolution créative. » De grands noms ont mis la main à la pâte et signé des productions dont la qualité artistique ne souffre guère de discussion : David Lynch avec Twin Peaks, Jane Campion avec Top of the Lake… et, de façon générale, dès qu’il est décidé de s’en donner les moyens, on aboutit de nos jours à des produits qui ne souffrent plus des faiblesses que l’on pouvait connaître il y a quelques décennies dans les domaines de la technique, du scénario, de l’interprétation…

En va-t-il de même pour la littérature ? Impossible, ici comme ailleurs, de généraliser. La créativité – critère qu’on a décidément envie de considérer comme décisif – peut se trouver bien évidemment chez des auteurs de séries littéraires, dans le roman, le roman graphique, etc.. Pour ne prendre qu’un seul exemple, et dans un genre longtemps décrié, celui de la fantasie (terme recommandé par la Commission générale de terminologie et de néologie à la place de fantasy), citons celui de Tolkien, créateur à l’imagination fertile, à la culture originale, à l’écriture dense et non dépourvue de sophistication.

Mais, à côté de tels écrivains et de leurs œuvres inventives, combien de produits de grande consommation, formatés, parfois presque bâclés, où l’on « met le paquet » justement sur les ingrédients dont on sait qu’ils plaisent et sont addictifs, et où l’on néglige le reste, à commencer souvent par la langue que l’on ampute de toute complexité, jugée gênante ? Du plaisir immédiatement assimilable, « sans prise de tête », et aussitôt digéré pour passer à la platée suivante, voilà ce qu’on met sur le marché.

Le formatage – très américain y compris chez nous, où l’exception culturelle relève plus de l’incantation que de la réalité –, passe notamment par la soumission du produit aux critères des genres et des sous-genres à la mode. Ces derniers sont déterminés en fonction d’un public cible, souvent féminin et jeune : ados et « young adults ». En France, pays où on achète pas mal de livres mais où on lit très peu[2], on essaie au mieux de capter et fidéliser les lectrices et lecteurs les plus boulimiques, sans lesquels l’édifice éditorial risquerait l’effondrement, en les gavant de chick lit, bit lit, dark romance, true crime, steam punk, cyber punk, slatter punk, urban fantasy, dark fantasy, feel good et j’en passe. Pour se faire une idée, on peut par exemple aller sur une page comme celle-ci, parmi tant d’autres, et comprendre à quel point on a affaire à une littérature en effet de grande consommation… dont l’avenir passe probablement, au moins en partie, par l’intelligence artificielle. Celle-ci possède en effet les qualités requises pour produire en quantité des textes aux contenus et aux formes prédéfinies.

On peut me dire : et alors ? Si cela plaît aux lecteurs, quel mal y a-t-il ? Chacun est libre de ses choix et a le droit de satisfaire ses goûts personnels. Sauf que… Lorsque le mécanisme tend à s’inverser pour les besoins de la société de consommation, lorsque les choix et les goûts finissent par être massivement guidés, conditionnés par les modes, les masses, les réseaux, les influenceurs, sont-ils encore vraiment libres et personnels ?

Et quelle place reste-t-il aux créateurs, aux écrivains, qui s’écartent délibérément des normes ? Je ne parle pas des auteurs qui ont pu passer pour contestataires ou être considérés comme représentants de « minorités[3] » (ces dernières années : gays et lesbiennes, féministes, certaines minorités ethniques…), désormais récupérés par le système qui y trouve un nouveau fonds de commerce, selon un processus bien connu mentionné en 2014 par le théoricien allemand Robert Kurz : « Ce qui avait débuté comme subversion culturelle et contre-culture constituait, en vérité, une sorte de réserve naturelle pour le capital de l’industrie » (cité dans Matérialismes, culture & communication). Je parle d’auteurs qui cherchent à proposer au lecteur autre chose que le plaisir immédiat de se livrer passivement à l’illusion romanesque la plus convenue, formatée justement pour être addictive. Des auteurs qui, plus ou moins dans la mouvance du principe brechtien de distanciation, ambitionnent de susciter l’éveil, l’esprit critique, la liberté active et cocréatrice de celle ou de celui qui s’approprie le livre au lieu de s’y oublier.

Car si l’on s’intéresse pour terminer à l’effet des produits culturels addictifs sur le public, il me paraît utile une fois encore de ne pas envisager la chose de manière unilatérale. Nombreux sont les observateurs qui soulignent les apports positifs, constructifs, enrichissants, de ces produits. Déjà, dans le domaine littéraire, ils rassemblent un public enthousiaste qui sans cette offre serait probablement resté étranger à l’activité de lecture. On peut donc se réjouir, et même espérer que par le biais de cette consommation de livres adaptés à leurs goûts, certains lecteurs empruntent la voie menant à d’autres types d’ouvrages.

Les séries audiovisuelles, quant à elles, trouvent des défenseurs souvent dithyrambiques. L’universitaire Sandra Laugier est une des autrices les plus pointues sur le sujet. On peut lire par exemple dans sa publication de 2019 Nos vies en séries : « Les séries contribuent au renforcement des exigences démocratiques, en permettant à chacun de se rendre maître, ou du moins confiant, en ses choix et perceptions culturelles – dans le droit fil des attentes qu’on a aujourd’hui à l’égard de la démocratie. Les séries télévisées éduquent à la perception des façons d’être des personnes et poursuivent ainsi une tâche “pédagogique “. » Selon elle, donc, on est en présence de productions qui contribuent à former le jugement, de manière extrêmement efficace puisqu’elles sont fréquentées quotidiennement et avec plaisir, qui transforment nos existences en nous rendant meilleurs, plus ouverts et ce dans un grand élan démocratique de partage éthique et de construction des valeurs. C’est beau. Et il serait sans doute possible de formuler une opinion comparable au sujet des séries littéraires.

Faut-il alors absolument, comme Sandra Laugier, exclure que la culture populaire incarnée par les séries soit peut-être porteuse d’aliénation, manipulation ou intoxication d’un certain public ? Faut-il considérer que ce public « est assez intelligent pour ne pas se laisser manipuler. » Je voudrais en être aussi sûr qu’elle. Mais quelque chose me dit que cette généralisation penche du côté d’un optimisme excessif. Et qu’elle oublie quelque peu certains des travers les mieux partagés de la nature humaine : la paresse à sortir de son confort, le désir de divertissement au détriment d’un désir de réfléchir ou d’apprendre, la difficulté à transposer dans la vraie vie (personnelle et publique) ce qui reste souvent dans le domaine de l’ « abstraction » (d’une leçon, d’une œuvre d’art…), la tentation tranquillisante de la servitude volontaire…

L’universitaire américain Thomas Duback, évoquant le domaine du cinéma, écrivait en 1976, dans Sociologie et société[4] : « Quand la rationalité qui sous-tend la production est que les films doivent rapporter de l’argent, le champ des sujets sélectionnés et leur traitement sont alors déterminés à l’avance. Les films, donc, ne sont pas produits parce qu’un individu a un message à transmettre ni parce que le cinéaste croit que la population doit prendre conscience d’un événement donné[5]. Au contraire, ils sont produits parce que le service de la comptabilité l’exige. » L’image éthique, démocratique et pédagogique accuse le coup. Faut-il considérer l’opinion de Duback comme toujours d’actualité, ou bien en 2024 les choses ont-elles radicalement changé ? Cette opinion est-elle applicable, au-delà du cinéma, aux séries audiovisuelles ou littéraires ? Dans quelle mesure l’amplification évidente du phénomène addictif fait-elle évoluer les données de la situation ? Encore des questions qui ouvrent la voie à nos réflexions…

Pour terminer sur ce point par une pirouette qui mettra peut-être d’accord Sandra Laugier (les séries ont une grande valeur pédagogique) et Thomas Duback (les industries culturelles sont fondamentalement au service du profit), je me référerai à un article paru dans… Capital, le 31 mars 2020 et intitulé « Les séries TV, de véritables outils de développement professionnel ». Il m’a permis de découvrir notamment deux ouvrages. Le premier : Devenez le héros de votre vie. 30 leçons de leadership des héros de séries TV (Yaël Gabison 2011). Voici les titres de quelques-unes de ces leçons : 6, « Pensez d’abord à vous » (avec une citation de Dr House en exergue) ; 9, « Choisissez le pouvoir » (avec citation de Game of Thrones) ; 14, « Mentez vrai » (Dr House encore) ; 29, « Lâchez vos compagnons de galère » (citation de Orange Is the New Black)…

Le second est un ouvrage collectif de 2017 : De McGyver à Mad Men – Quand les séries TV nous enseignent le management. On peut y lire par exemple, dans le chapitre 8, comment une série comme Six Feet Under peut enseigner à un dirigeant d’entreprise combien il est utile de miser sur la carte des émotions du client. « Le sujet des émotions semble en effet (re)trouver aujourd’hui une certaine aura dans les entreprises : la relation client, notamment, paraît devoir se jouer de plus en plus sur un registre volontairement émotionnel ». Dans ce même livre on peut lire aussi, entre autre, que Borgen dispense de « petites leçons de leadership avec Birgit Nyborg » ou encore comment « Créer sa start-up digitale en 6 leçons avec Breaking Bad ».

Bref : matière à réflexion…

Malgré des réticences sur le sujet, il semble assez évident que le phénomène de l’addiction, ou au moins l’émergence de comportements de type addictifs, touche, à une échelle sans doute limitée, un public « accro » de séries audiovisuelles, littéraires… Il est peu contestable également que les industries culturelles s’appuient sur ce phénomène et auraient, objectivement, un intérêt à l’amplifier plus encore. Quant à la question des conséquences du développement des productions sérielles, elle suscite des avis partagés. Certains observateurs – et les fans de séries eux-mêmes – évoquent la qualité, la créativité des œuvres produites, leur valeur pédagogique, éthique, leur dimension démocratique de culture populaire, sans parler du plaisir procuré. D’autres au contraire déplorent un appauvrissement artistique, redoutent une standardisation, et des effets insidieux sur un public quelque peu aliéné, exploité pour des besoins essentiellement économiques.

Que chacun se fasse son opinion.

___________________________________________________________________

[1] « Visionnage boulimique » en français, selon la Commission générale de terminologie et de néologie.

[2] Du moins selon le Forum Économique Mondial : voir ce lien, en anglais, où l’on voit par exemple qu’en 2018, dernière étude en date, les Français lisaient en moyenne deux minutes par jour, se classant ainsi de loin au dernier rang des pays pris en compte.

[3] Il demeure toujours des « minorités », considérées comme trop peu rentables par les industries culturelles. Pour ne citer qu’elles – qui me tiennent particulièrement à cœur –, les minorités linguistiques dites « régionales ».

[4] Cité par Gilles Pronovost en 1983 dans Temps, Culture et Société.

[5] C’est moi qui souligne.

Votre commentaire